ReportageSicilia è uno spazio aperto di pensieri sulla Sicilia, ma è soprattutto una raccolta di immagini fotografiche del suo passato e del suo presente. Da millenni, l'Isola viene raccontata da viaggiatori, scrittori, saggisti e cronisti, all'inesauribile ricerca delle sue contrastanti anime. All'impossibile fine di questo racconto, come ha scritto Guido Piovene, "si vorrebbe essere venuti quaggiù per vedere solo una delle più belle terre del mondo"

domenica 7 dicembre 2025

martedì 2 dicembre 2025

LUDOVICO SICARDI, IL CHIMICO CHE STUDIO' LE FUMAROLE DI VULCANO

|

| Una roccia vulcanica a Vulcano, a ricordo dell'eruzione dell'agosto del 1880. Fotografia di Ludovico Sicardi, opera citata nel post |

Si devono al chimico e farmacista ligure Ludovico Sicardi preziose osservazioni scientifiche compiute a Vulcano e a Stromboli a partire dal 1921. Appassionato cultore dei fenomeni vulcanici, dopo avervi condotto ricerche minerarie ( zolfo e allume ) scelse Vulcano per analizzare le variazioni del flusso e delle temperature delle sue fumarole, sottoponendole ad esami chimici. Per Sicardi, le Eolie furono così per anni un arcipelago di studio e sperimentazione pionieristica; scelse anche Stromboli come luogo di residenza durante il secondo conflitto mondiale. Dal settembre del 2021 le fumarole studiate per primo da Sicardi vengono osservate con attenzione a Vulcano dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dall'Università di Ginevra, con sistemi di rilevazione ben più avanzati rispetto a quelli sperimentati dal chimico ligure.

Dei meriti scientifici di Ludovico Sicardi ha scritto il geochimico e vulcanologo Marcello Carapezza nel saggio "Molti fuochi ardono sotto il suolo. Di terremoti, vulcani e statue" ( Sellerio editore Palermo, 2017 ). Carapezza sentì così il dovere di riconoscere il contributo da lui fornito alla vulcanologia:

"Quest'uomo morì quasi sconosciuto alla comunità delle Scienze della Terra e questo perché i suoi lavori scientifici su Vulcano, Stromboli e i Campi Flegrei erano ( ... ) una risposta profondamente anticipatrice ad una domanda non ancora posta"

La documentazione scientifica di Sicardi sulle Eolie è conservata a Lipari, all'interno della sezione vulcanologica del Museo "Bernabò Brea". Il ricercatore ebbe anche modo di dedicarsi alla divulgazione dei suoi studi in pubblicazioni destinate al grande pubblico.

Ne è un esempio un reportage pubblicato sulla rivista del Touring Club Italiano "Le Vie d'Italia" nel novembre del 1954, dal titolo "L'isola di Vulcano" e corredato da alcune fotografie dello stesso Sicardi. In questo scritto, il chimico ligure dimostrò, oltre alle competenze di natura scientifica, la sua abilità descrittiva della geografia e del paesaggio eoliano:

"Le isole non sono distribuite a caso, ma si irradiano su tre diverse direzioni, quasi con eguale angolo, da un punto poco più a nord dell'isola di Lipari. Qui la crosta terrestre sembra avere ricevuto dall'interno tale urto da restarne spezzata, con la conseguenza di quel caratteristico irraggiamento di fratture sulle quali sono poi sorti i coni vulcanici delle Eolie. Oggi le manifestazioni dell'attività vulcanica sono concentrate esclusivamente su Stromboli e Vulcano, agli estremi cioè delle due radiali di levante, mentre nelle altre isole non appaiono che sporadiche sorgenti termali e solo Panarea ha una striscia di deboli fumarole..."

Poi il racconto di Sicardi indugiò sulla descrizione delle condizioni di vita degli abitanti di Vulcano, all'epoca isola di migrazione verso continenti lontanissimi:

"Vulcano è l'isola più vicina alla Sicilia. Il postale, che ogni mattina parte da Milazzo, prima di giungere a Lipari, vi fa scalo e ritorna nel pomeriggio. Non molto tempo addietro, il servizio faceva scalo soltanto a Lipari, rendendo arduo il collegamento di Vulcano con le linee di navigazione delle Eolie.

Alla facilità delle comunicazioni si aggiunge oggi la possibilità di un soggiorno confortevole per due appassionate iniziative locali: quella di Giulio Giuffrè sulla riva del Porto di Levante presso una salutare sorgente e l'altra dei Favaloro a mezza via tra le insenature di Ponente e di Levante. I campi ancora sabbiosi lasciano crescere una vite a basso cespuglio, ma capace di un vino molto generoso; gli orti vivono soprattutto dell'umidità un poco calda del sottosuolo; nel mare ci sono ampie possibilità di pesca.

Queste sono le risorse dell'isola, la quale, per il resto, è ampiamente fornita da Lipari e da Milazzo. Il turista insomma può viverci tranquillamente, pensando solo a percorrere l'isola a piedi o sul dorso di mansueti muletti per i facili sentieri che legano tutte le località e comodamente portano alla cima fumosa del Gran Cono e tra gli spenti crateri del Piano.

Nell'isola non vivono che poche centinaia di persone ospitali e cordialissime, divisa tra il Porto di Levante e il Piano, non ancora del tutto insensibili al richiamo dell'Australia che tanti ha strappato finora all'isola, offrendo aiuti più efficaci di quelli che il suolo e il mare di Vulcano possano offrire..."

domenica 30 novembre 2025

ACITREZZA, IL MITO PERDUTO DEL MARE DI SMERALDO

|

| Bambini e pescatori con gli "specchi" ad Acitrezza. Fotografia tratta dalla rivista "Sicilia", opera citata nel post |

La fotografia riproposta da ReportageSicilia venne pubblicata dalla rivista "Sicilia" edita nel giugno del 1959 da S. F. Flaccovio di Palermo per conto dell'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo. L'immagine, accompagnata dalla didascalia "Acitrezza: pescatori e faraglioni", illustrò una pagina pubblicitaria dedicata a "Catania, la città dell'Etna", in cui si esaltava la bellezza della "Riviera dei Ciclopi, dove Omero e la leggenda di Aci e Galatea vivono eternamente in una pace di sogno, fra le lave fiorite che si bagnano in un mare di smeraldo..."

Già alla fine degli anni Sessanta dello scorso secolo, quell'eterno paesaggio di meraviglia marina aveva tuttavia perso la sua mitologica e smeraldina attrattiva: colpa di una dissennata attività edilizia e di scarichi fognari che, in nome di una fagocitante industria del turismo, hanno stravolto il paesaggio di questo litorale siciliano dello Jonio. Di questa perdita è stato narratore Vincenzo Consolo, in una delle pagine di "L'olivo e l'olivastro" ( Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1994 ):

"Sono scomparse le casipole, le barche, i fariglioni. Due enormi bracci di cemento , due alte banchine circolari di un porto come le ganasce d'una tenaglia chiudono il mare del seno, nascondono gli scogli, la rupe del castello di Aci, il Capo Mulini, l'intero orizzonte. Il villaggio si è ingigantito, pieno di villette, condomini, alberghi, trattorie. Sul muro della chiesa, a ricordare il romanzo, un bassorilievo dei Malavoglia con la scritta "E quei poveretti sembravano tante anime del purgatorio".

La gente che ora affolla strade e piazze, siede ai bar, si muove, s'agita, urla, i ragazzi su motori assordanti, ragazze dietro avvinghiate, i turisti, i bagnanti, sembrano piombati qui da mondi astratti, sagome cave che vanno, convergono verso sterili lande, Josafat di vuoto, d'assenza, d'incoscienza..."

mercoledì 26 novembre 2025

LO SPIRITO BAROCCO DELLE FESTE DI FAMIGLIA IN SICILIA

|

| Matrimonio a Ragusa Ibla. Fotografia tratta dal saggio "Sicilia", opera citata nel post |

"Battesimi, prime comunioni, matrimoni e funerali, in Sicilia - ha notato il viaggiatore e saggista svizzero Jakob Job nell'opera "Sicilia" edita nel 1971 a Zurigo da Edizioni Silvana - sono spesso un'occasione per un'evasione dal proprio livello sociale. La facciata della chiesa di San Giorgio a Ragusa Ibla irradia una barocca gioia della vita. E' un suggestivo scenario per un matrimonio, la più barocca di tutte le feste di famiglia"

lunedì 24 novembre 2025

SANTO STEFANO DI CAMASTRA, UNA STORIA DI "STAZZUNARA" E "QUARTARARA"

|

| Ceramiche di Santo Stefano di Camastra. Fotografie tratte dall'opera "Artigianato siciliano" edita nel 1966 da Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma |

Da molti decenni, Santo Stefano di Camastra ha raccolto e amplificato la tradizione delle antiche fornaci messinesi di Patti. Ai nostri giorni, la produzione della maggior parte delle botteghe locali non è sfuggita ad un certo gusto del convenzionale, alimentato da un mercato che non sfugge ai cliché di motivi decorativi indicati come "siciliani". Ne hanno fatto le spese soprattutto le famose pigne, in origine destinate ad ornare con valore propiziatorio portoni d'ingresso e balconi di case; in origine smaltate in verde, giallo e bianco, sono oggi realizzate anche a Santo Stefano di Camastra in una più ampia varietà di tonalità. Sino a qualche anno fa, i colori delle altre ceramiche stefanesi mostravano toni accesi, o un bianco filettato d'azzurro, su uno strato compatto di smalto coprente di colore verde o giallo ferraccia. Quasi del tutto scomparsa è la produzione di fioriere o porta piante di varie dimensioni, anch'esse di colore verde, bianco e giallo. Di contro, prosegue quella di mattonelle per pavimenti, che accosta a motivi decorativi locali ottocenteschi quelli di più moderna composizione.

Nel 1978, il giornalista, poeta ed autore teatrale messinese Pippo Rescifina così spiegò l'origine dell'arte della ceramica a Santo Stefano di Camastra:

"Le ricerche sull'origine di questa singolare arte, che, alla base della propria espressione, sfrutta il prodotto più naturale, ovvero l'argilla - si legge in un articolo pubblicato il 10 agosto di quell'anno sul "Giornale di Sicilia" - hanno accertato che il primo nucleo stefanese risiedeva esattamente a "Rumèi", da cui "Nomej", antico nome degli abitanti di quella località, confinante con Mistretta. Ma un potentissimo evento sismico, intorno al 670, costrinse molti a rifugiarsi accanto ad un antico monastero basiliano, quello di Santa Maria del Vocante, che oggi è possibile ammirare sulle pendici occidentali del monte Santa Croce o, come viene usualmente definito, "Lettosanto". Alla prima localizzazione dell'abitato attuale di Santo Stefano di Camastra si è giunti grazie alla individuazione di un altro monastero, dei benedettini, dedicato proprio a Santo Stefano, dal quale prese nome la località.

Lento e travagliato fu l'avvicinamento dei locali all'argilla. ma pare che a spingere gli stefanesi ad usare questo prodotto. Tant'è che un nuovo trasferimento del paese, nel 1682, causato da una potentissima frana, vide moltissimi impegnati nella costruzione di edifici, grazie all'uso dell'argilla per l'esecuzione di tegole e "catusa". Ma la vera lavorazione dell'argilla diventò per gli stefanesi un'arte nel XIX secolo, quando iniziò la produzione delle mattonelle, prodotto che, attraverso gli anni, acquistò sempre più consistente testimonianza di garbo interpretativo ed elemento inconfondibile e caratterizzante della vita economica di Santo Stefano. Nell'ambiente locale, ancora oggi, è doveroso fare una divisione netta tra la produzione degli "stazzunara" ( limitata a semplici oggetti quotidiani ) e quella dei "quartarara" che è legata all'arte della maiolica, cioè della mattonella contenente i motivi floreali o "arabeschi"..."

martedì 18 novembre 2025

CORRADO ALVARO E IL RICORDO DELLA FOTOGRAFIA DI UNA DONNA CON L'ORCIO A TINDARI

|

| Le fotografie sono attribuite a "Soprintendenza alle Antichità di Siracusa", opera citata nel post |

"Mentre andavamo via lesti perché la nostra compagnia ci chiamava per ripartire, fermammo un donna che andava alla fonte con l'orcio in equilibrio sulla testa, e le domandammo se consentisse a posare per una fotografia. Si volse: "Si, a patto che me ne mandiate una copia. La voglio spedire a mio figlio che si trova in America". Ci disse il suo nome e osservò come io lo appuntavo rapidamente su un pezzo di carta. Mentre rispondeva senza deporre l'orcio, ci accorgemmo come era: scalza, le gambe scoperte fino al polpaccio muscoloso, con quella idea d'infanzia perenne delle donne scalze dell'Italia meridionale, di donne non abbastanza adulte, per via appunto dei piedi scalzi, fino a che lo sguardo non scopre il viso e colloca questo viso in un tipo di donna, lo immagina in città, e questa popolana scalza prende l'aria di una passante vestita alla moda, d'una nostra amica, di una signora che siamo abituati a riverire...

In quell'istante, mentre il mio compagno di viaggio scattava la fotografia, avevo modo di osservare quella donna. Poteva avere quarant'anni; occorreva un occhio esercitato per attribuirle non più di questa età; il naso dolcemente arcuato, gli occhi distanti sotto la fronte dritta, e in essi l'espressione con cui una donna del popolo guarda un uomo che è il forte e insieme il ragazzo, il rivale e il violento e insieme il protetto. Ella si preparò alla posa assicurandosi con una mano l'orcio sulla testa, mentre passava l'altra mano per ravviare i capelli della bambina che la seguiva e cui facemmo attenzione per quel suo gesto. Unica civetteria, si passò la lingua sulle labbra per inumidirle e posò con sicura semplicità, una mano nella mano della bimba, l'altra all'orcio perché sapeva che quello ero lo scopo della sua fotografia, il suo povero orcio. Mi parve di pensare i suoi stessi pensieri in quell'attimo: il figlio in America, il momento in cui egli avrebbe riveduto la sua immagine; e un pensiero che in lei non era di certo, ma che si sarebbe certo affacciato alla mente del figlio lontano, di un mondo abbandonato per sempre, dolente e nostalgico e tuttavia col proposito di non tornarvi mai più; una madre scalza e con l'orcio dell'acqua sulla testa, nella sua povera realtà, con la sua presenza onoranda e insieme di donna mai abbastanza cresciuta, in una fatica che diventa l'immagine di un trastullo... Non ci voltammo a guardare la donna che riprendeva la strada verso la fonte, là dove le more di gelso ornavano il viottolo. S'era cercato di mangiarne qualcuna e, come un sogno dileguato di ragazzo, esse non avevano più sapore, ma ancora tingevano di rosso la mano..."

Così Corrado Alvaro rievocò nel luglio del 1953 sul "Corriere della Sera" un incontro con una donna a Tindari - "in uno dei luoghi più belli di fronte le Eolie" - e la storia di una delle tante fotografie che hanno in passato ritratto le donne di Tindari durante il trasporto degli orci per la raccolta dell'acqua. ReportageSicilia ne ripropone una ( ritrae forse la stessa donna? ) pubblicata nel dicembre del 1951 dalla rivista del Touring Club Italiano "Le Vie d'Italia". Insieme ad altre, l'immagine illustrò un articolo intitolato "Tindari, città sepolta della Sicilia" firmato da Nino Lamboglia, archeologo ligure che all'epoca qui guidò gli scavi della Soprintendenza della Sicilia Orientale.

Nel suo racconto, ricco di notazioni storiche e di notizie sull'attività di studio e ricerca svolta in quei mesi - "ci siamo posti in capo, con l'amico Bernabò Brea, di affermare da un capo all'altro dell'Italia, da Ventimiglia a Tindari, il principio dello scavo stratigrafico, che dalla preistoria deve ormai passare all'archeologia, come avviene da tempo in altri paesi; e ci riusciremo..." - Nino Lamboglia non mancò di sottolineare la bellezza paesaggistica di Tindari, allora appena sfregiata dalla mano insipiente dell'uomo:

"Il luogo è panoramicamente quanto di più suggestivo si possa immaginare, e nulla - salvo un edificio scolastico color fragola, un altarino all'aperto in piastrelle gialle, e l'orribile merlatura del santuario foggiato a caserma - è ancor venuto a turbare l'arcaismo dell'ambiente: le umili casette di impronta arabo-sicula, abbarbicate sui resti più alti della città antica, svelano d'improvviso al visitatore il nome e il colore della "via Cicerone", dedicata all'avvocato dei Tindaritani contro Verre lo spogliatore; e i fichi d'india regnano sovrani, e pungentissimi, a difendere a un tempo la proprietà e i diritti della natura..."

lunedì 17 novembre 2025

SCEMPI E MIRABILIE DEL PAESAGGIO SICILIANO IN UNA PAGINA DI BUFALINO

|

| Il tempio di Segesta. Fotografia di Roloff Beny tratta dall'opera "Italia" edita nel 1975 da Arnoldo Mondadori Editore |

"Era bella, la Sicilia, duemila anni fa. Bella osa esserla ancora, a dispetto dell'uomo ma anche in grazia dell'uomo. Poiché il paesaggio - ha scritto Gesualdo Bufalino in "L'isola nuda" ( Bompiani, 1988 ) - non è soltanto belvedere di albe e tramonti, ma anche esito di braccia, utensili, intelligenze. Sicché non si fa in tempo, talvolta a bestemmiare uno scempio che già nello slancio dell'arcata d'un ponte o nelle compagine d'un muro di sassi si è indotti ad ammirare il regalo di un'architettura radiosa. Così discorde è l'uomo, così indistinguibile in lui la cecità dalla luce. Tanto da indurci a scordare per un momento, di fronte a una sola colonna di un tempio ch'egli abbia lasciato in piedi a garanzia delle sua dignità, la violenza da cui le mancanti furono abbattute e distrutte..."

sabato 8 novembre 2025

QUANDO IL TURISMO SCOPRI' USTICA GRAZIE AI SUOI ASINI

|

| Gita in asino al castello di Ustica. Fotografia accredita ad "Assessorato Turismo", opera citata nel post |

Nel 1961, l'isola di Ustica - chiusa per sempre la sua storia di colonia penale - cominciò a diventare la meta di un turismo capace di apprezzarne l'appartata bellezza ambientale. Di questo cambio di identità scrisse così Franco Tomasino in un reportage dal titolo "Un'isola nuova per i turisti" pubblicato nel giugno di quell'anno dalla rivista "Sicilia", edita a Palermo dall'assessorato regionale al Turismo:

"Anni fa, chi vi giungesse, qualche sparuto innamorato dello inedito e le famiglie dei confinati, avvertiva il senso remoto dell'isolamento e la presenza viva, incalzante, fastidiosa, di "loro", quegli uomini infelici o disperati che vivevano fuori dal consorzio civile il loro dramma di espiazione...

Entriamo ad Ustica, ci vengono incontro asinelli dalla lunga coda, dall'aria estremamente riposata. Si direbbe che anziché lavorare loro, facciano lavorare quei bambini d'aria furbissima che li tengono agilmente per la cavezza, offrendoli ai visitatori per l'entrata in paese. E sono pochi a rifiutarsi l'occasione di un passaggio tanto pittoresco quanto funzionale: perché Ustica paesisticamente vive in mezzo alla roccia scabra sulla quale l'uomo ha lavorato di piccone facendo sorgere le sue abitazioni. Stradette anguste in salita spesso scoscesa; l'asino è quello che ci vuole..."

venerdì 7 novembre 2025

I RICORDI DI MASSIMO SIMILI DELLO SCOMPARSO BIVIERE DI LENTINI

"Io lo ricordo benissimo. Ne ricordo i verdi canneti, gli effetti suggestivi di luce, gli effetti suggestivi di luce, i queruli uccelli acquatici e le caratteristiche barche. Vi abbondavano i "muletti" ( muggini di acqua dolce ), le tinche e specialmente le anguille di cui si faceva una pesca industrializzata già nel secolo decimottavo... V'era un uccello capellone: quel buffo palmipede chiamato svasso, o colimbo crestato, dal gran ciuffo nero in testa. Numerosissime le folaghe. E, tra gli insetti, l'anofele: la zanzara della malaria. Questo è il punto. Ma non avrebbe dovuto essere un punto di conclusione..."

Così, con tono di rammarico, il giornalista, romanziere ed umorista catanese Massimo Simili ricordava nel 1967 il paesaggio del biviere di Lentini: un lago ampio 15 chilometri quadrati - un tempo il più grande bacino lacustre della Sicilia - scomparso nel 1935 per le bonifiche realizzate dal regime fascista.

Sembra che nell'antichità il biviere fosse assai meno esteso, misurando poco più di 700 metri di circonferenza. Un terremoto vi avrebbe dirottato le acque del torrente Trigona, aumentandone l'estensione. Citato nel "Mastro don Gesualdo" di Giovanni Verga - "... steso là come un pezzo di mare morto..." - nel periodo della sua bonifica il biviere di Lentini rientrava nelle vaste proprietà della famiglia Lanza di Trabia. La sua bonifica, conclusa nel secondo dopoguerra, venne condotta grazie ad una nuova inalveazione del fiume Trigona e la sistemazione di una canalizzazione lunga venti chilometri.

L'acqua venne inizialmente convogliata verso un edificio munito di quattro pompe idrovore dalla potenza di 6250 litri al secondo che avevano il compito di sollevarla di tre metri, riversandola nel fiume San Leonardo.

La bonifica cancellò la malaria nel territorio di Lentini ma anche una preziosa area umida, sostituita in seguito da un paesaggio agrumario. La scomparsa del biviere - ricordò ancora Massimo Simili - finì con l'avere conseguenze sull'equilibrio climatico della zona:

"Non si può infatti togliere di mezzo l'ampia superficie di evaporazione di un lago senza alterare le condizioni climatiche del posto. A Lentini, ora, piove di meno: il che è poco consolante se si pensa che in Sicilia piove sempre male: cospicue ma brevi piogge d'inverno e una siccità praticamente assoluta d'estate..."

Le fotografie del post ( la prima, seconda e la quinta, attribuite a "cav. Consoli-Catania" ) sono tratte dall'opera "Sicilia" edita a Milano dal Touring Club Italiano nel 1933; la terza e la quarta ( attribuite a "Pirrone" ) sono tratte dalla rivista della Consociazione Turistica Italia "Le Vie d'Italia" edita a Milano nel settembre del 1940.

giovedì 6 novembre 2025

LA SCOPERTA DEL MAGNIFICO PAESAGGIO DELLA TORRE DI ISOLIDDA

|

| Fotografie Ernesto Oliva-ReportageSicilia© |

Il momento migliore per arrivarci è un'ora prima che il sole tramonti sul golfo chiuso ad ovest dal profilo roccioso di monte Cofano. La Torre Isolidda - il nome è quello di una sottostante minuscola isola, irta di scogli - si raggiunge individuando una piazzola di terra battuta che fiancheggia la strada che da Macari conduce a San Vito Lo Capo. Da questo slargo, inizia un sentiero che pochi metri dopo conduce sino ad un muretto di pietre a secco, malamente protetto da una vecchia recinzione in filo di ferro. Scavalcarla è facile.

Proseguendo lungo un viottolo che si allarga sino a svelare una trazzera forse un tempo carrabile, si scopre il lunghissimo profilo di una ampia costa pianeggiante, ancora oggi non troppo punteggiata dall'edilizia. In poco meno di dieci minuti di lenta camminata la squadrata mole di Torre Isolidda aggiunge infine suggestione storica a quella del paesaggio, quest'ultima accentuata dal pascolo solitario di qualche pecora.

A fornire notizie sulla storia di questo semplice ma iconico manufatto presente lungo una deserta costa trapanese sono stati Salvatore Mazzarella e Renato Zanca, nell'insostituibile saggio "Il libro delle torri" ( Sellerio editore Palermo, 1985 ). Apprendiamo così che la scelta del sito per la costruzione della torre risale già al 1578 e che nel giugno del 1595 la struttura - progettata secondo il modello dell'architetto fiorentino Camillo Camilliani - era pronta per accogliere il presidio di un caporale e due soldati.

Il lavoro degli operai non doveva però essere stato dei migliori se appena due anni dopo fu necessaria la sua ricostruzione. "Poi ne perdiamo le tracce - si legge nel libro di Mazzarella e Zanca - per ritrovarla nel 1620, citata negli ordini di pagamento ai soldati".

Nelle ricognizioni compiute a partire dall'aprile del 1976, gli autori de "Il libro delle torri" osservarono un unico ambiente al primo piano, con all'interno un ampio camino, un ripostiglio e una botola utilizzata per accedere alla cisterna. La condizioni statiche della Torre Isolidda sono apparentemente discrete.

Sembra che il Comune di San Vito Lo Capo voglia in futuro utilizzare questo esempio di architettura militare d'inizio del XVII secolo ed il pianoro circostante per la promozione di spettacoli: progetto che - nell'auspicabile rispetto dei luoghi - svelerebbe ad un pubblico più ampio la suggestione paesaggistica di questo angolo di costa siciliana.

venerdì 31 ottobre 2025

LA VERA RICCHEZZA DI GIULIANA, IN PASSATO FAVOLEGGIATA IN MINIERE DI ORO, ARGENTO E DIAMANTI

|

| Paesaggio di Giuliana. Fotografia Ernesto Oliva-ReportageSicilia© |

Il paese di Giuliana, arrampicato nelle alte colline fra le province di Palermo ed Agrigento, è un luogo in cui non si arriva per caso. Lo si raggiunge attraverso una sinuosa strada che da Sambuca di Sicilia percorre un paesaggio agricolo immutato da decenni, punteggiato da bassi casolari in pietra abbandonati e serpeggiato da una recente pista ciclabile. Nei secoli passati, lo storico di Sciacca Tommaso Fazello favoleggiò che in questi luoghi esistessero miniere di oro, di argento e di diamanti. La vera ricchezza di Giuliana è invece oggi quella dell'accoglienza dei 1200 giulianesi, di un bellissimo castello federiciano dove nel 1405 morì Eleonora d'Aragona - qui effigiata in un busto che è una copia di quello esposto all'interno di Palazzo Abatellis, a Palermo - e di ulivi secolari sparsi nelle campagne circostanti.

Il miglior modo per ammirare Giuliana ed il suo territorio è quello di salire sulle terrazze del castello. Da qui, la vista spazia dai monti Sicani sino alla costa di Menfi e Ribera: dal cuore della Sicilia al mare Mediterraneo, in un paesaggio che la sera stempera la luce con le tante tonalità dei tramonti.

lunedì 13 ottobre 2025

LA CONTA DEL "RAIS" DELLE OMBRE DEI TONNI A FAVIGNANA

|

| Il "rais"della tonnara di Favignana guida la mattanza nel maggio del 1965. Fotografia tratta dall'opera citata nel post |

Nel maggio del 1965 il mensile "Atlante" edito dall'Istituto Geografico De Agostini di Novara pubblicò un reportage di R.Crocella dedicato alla mattanza dei tonni appena compiuta a Favignana. Una delle undici fotografie che illustrarono quel racconto mostra il "rais" intento a dare indicazioni ai tonnaroti che di lì a poco dovranno dare inizio alla mattanza dei tonni, momenti così descritti dal cronista:

"I pescatori, che scrutano continuamente l'acqua attraverso una finestrella vetrata sul fondo della barca, vedono entrare il gruppo e chiudono rapidamente la porta, tirando per mezzo di funi la rete adagiata sul fondo. Aprendo e chiudendo le successive porte, i tonni vengono ammassati nell'anticamera della morte, e si riapre l'ingresso in modo da poter accogliere altri gruppi.

Un'operazione estremamente affascinante è il conto approssimativo che fa il "rais", dal vetro del fondo della barca, delle ombre affusolate che si muovono circolarmente sul fondo: il suo totale corrisponde sempre, per una specie di propiziatoria superstizione, a circa due terzi del totale dei tonni..."

LA RESISTENZA DI SALINA E DEGLI EOLIANI AI TERREMOTI

|

| Casa a Salina. Fotografia di Josip Ciganovic, tratta dall'opera di Aldo Pecora "Sicilia" ( UTET, Torino, 1971 ) |

Tra il 23 ed il 29 dicembre del 1954, in coincidenza con un'eruzione dello Stromboli, l'isola di Salina fu colpita da un violento sciame sismico di 80 scosse che lesionarono numerose abitazioni e la chiesa parrocchiale nella frazione di Lingua. Altri danni consistenti si registrarono nel centro abitato di Pollara, zona epicentro di quel sisma e di molti altri che hanno colpito Salina nel tempo. Il terremoto di quel dicembre del 1954, pur non provocando vittime, lesionò molti edifici di vecchia costruzione che vennero in seguito abbattuti.

Lo sciame sismico di 71 anni fa non colse di sorpresa i salinesi, abituati come gli altri eoliani sin da bambini a convivere con le scosse di terremoto: fenomeni che non li hanno mai indotti ad abbandonare le loro isole.

"Le isole Eolie - ha scritto a questo proposito Jakob Job nel saggio "Sicilia" ( Edizioni Silva Zurigo, 1971 ) - hanno sempre condiviso le sorti dell'Italia meridionale e della Sicilia. Nonostante la continua minaccia dei vulcani, dei quali oggi solo Stromboli è ancora attivo, esse furono sempre ripopolate: alle popolazioni autoctone seguirono, come nell'intera Sicilia, i Greci, i Romani, i Saraceni, i Normanni. Terremoti ed eruzioni vulcaniche costrinsero abbastanza spesso gli abitanti ad abbandonare le loro residenze.

Così, nell'anno 126 avanti Cristo, l'intera popolazione di Lipari fu trapiantata a Napoli. Ma sempre gli uomini misero piede sull'isola: la volontà di di ricostruire la vita fu più forte della minaccia degli elementi..."

domenica 12 ottobre 2025

L'AGRICOLTURA PANTESCA A RISCHIO DI ABBANDONO

|

| Raccolta dello zibibbo a Mueggen, a Pantelleria. Fotografie Ernesto Oliva-ReportageSicilia |

La raccolta dell'uva zibibbo è una delle attività agricole che fino ad oggi hanno costituito un segno distintivo della storia di Pantelleria. La coltivazione di questo frutto rappresenta anche la tutela di un secolare patrimonio di conoscenze che hanno permesso ai panteschi di impiantare le viti ad alberello in un ambiente modellato da centinaia di terrazzamenti e muretti a secco. La vite, posizionata in conche scavate nella terra per difenderla dal vento e dal caldo, cresce così bassa e resistente.

Da qualche anno, la diminuzione della manodopera necessaria a questa pratica, scoraggiata anche dai bassi salari, sta spingendo numerosi proprietari terrieri ad abbandonare questa coltura. La stessa tendenza riguarda altre due produzioni pantesche, quelle del cappero e delle olive. Di recente, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria ed il Comune hanno prospettato l'ipotesi di alimentare l'occupazione nel comparto agricolo favorendo la stabile accoglienza di una ventina di famiglie straniere.

Il progetto prevede la possibilità di favorire il loro inserimento nel tessuto sociale di Pantelleria e l'impiego lavorativo nei terreni coltivati. Nell'attesa di una applicazione di questo piano - la cui efficacia non appare comunque scontata - molti degli storici terrazzamenti panteschi destinati ad uso agricolo versano in stato di abbandono.

martedì 23 settembre 2025

LA NOTTE DEL ROGO DOLOSO CHE DEVASTO' IL VILLINO FLORIO

|

| L'incendio che ha semidistrutto il Villino Florio, a Palermo. Fotografia tratta dal quotidiano "L'Ora" del 24 novembre del 1962 |

Alle 3.30 di una notte di pioggia, due persone salirono una scala a pioli poggiata su muro di cinta che a Palermo divide la via Pasculli dal giardino e dall'edificio del Villino Florio, disabitato da almeno 6 mesi e privo di energia elettrica per la morosità accumulata del proprietario. Con loro, gli intrusi trascinavano una latta di lamiera riempita di benzina ed un sacchetto pieno di stracci. Né il custode né la moglie, che dormivano in un alloggio esterno al Villino, ebbero ad accorgersi di nulla. A svegliarli, furono i rumori di vetri infranti e il crepitio delle fiamme che avvolgevano ormai irreparabilmente gli infissi, le intelaiature, i soffitti di quercia e mogano, gli scaloni, i pavimenti ed i preziosi arredi presenti sui tre piani edificati a partire dal 1899 da Ernesto Basile su commissione di Vincenzo Florio.

|

| Il Villino Florio, oggi. Fotografia Ernesto Oliva-ReportageSicilia© |

Tre anni dopo lo smantellamento di Villa Deliella, quella notte fra il 23 ed il 24 novembre del 1962, Palermo subì uno dei più gravi sfregi al patrimonio architettonico del "Liberty". Le operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano aggredito il Villino Florio - rallentate dalla necessità dei Vigili del Fuoco di rifornirsi più volte di acqua e dall'indisponibilità di autopompe con un getto capace di raggiungere le torrette più alte - si protrassero per 6 ore. La fotografia riproposta da ReportageSicilia - tratta dalla cronaca del rogo del quotidiano "L'Ora" pubblicata il 24 novembre - ricorda oggi il peso di quella devastazione dolosa. Quando le fiamme furono domate, il Villino Florio apparve come una larva incenerita e sventrata. Solo 28 anni dopo, l'edificio di Ernesto Basile, privato nel frattempo di un vastissimo parco, sarebbe stato oggetto di un restauro, durato 25 anni: un intervento che ha potuto solo in parte riscattare una perdita che ha segnato "la quasi definitiva scomparsa - ha scritto Gianni Pirrone in "Palermo Liberty" ( Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 1971 ) - di interni e arredi Liberty a Palermo".

domenica 21 settembre 2025

LE MANCATE SOLUZIONI AL PROBLEMA IDRICO DAL 1937 AI NOSTRI GIORNI

|

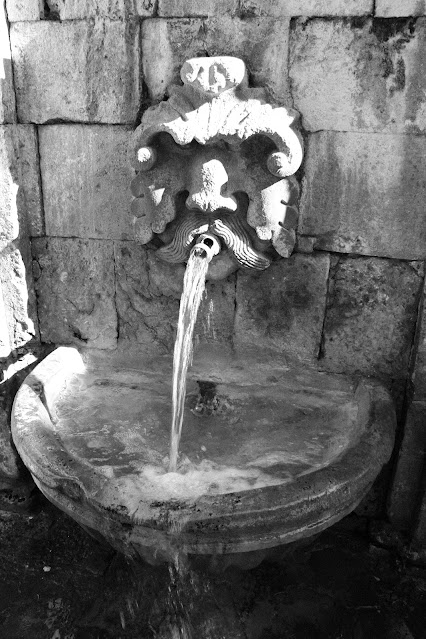

| Fontana a Petralia Sottana. Fotografia Ernesto Oliva-ReportageSicilia© |

"La sezione di Palermo del Servizio Idrografico Italiano, con l'aiuto finanziario del Banco di Sicilia, ha compiuto negli ultimi anni una preziosa indagine sulla disponibilità attuale sorgentizia della Sicilia. E' risultato che in quattro province, fra le nove dell'isola, la portata di acqua sorgentizia per chilometro quadrato è molto inferiore di un litro al minuto secondo, e precisamente: di 0,09 litri in provincia di Caltanissetta; di 0,09 in quella di Trapani; di 0,35 in quella di Enna; di 0,56 in quella di Agrigento.

Ma molte di queste sorgenti sono salmastre, solfuree e termali. Non si prestano alle irrigazioni agricole: tanto meno all'abbeveramento delle genti e del bestiame. Questa è la documentazione della sete cronica di un vasto territorio che si stende nel centro della Sicilia per 10.212 chilometri quadrati: i due quinti dell'intera superficie dell'isola...

Vi è anzitutto da pensare ad una più completa e razionale utilizzazione delle acque più scoperte e conosciute. E' un piano regolatore delle acque siciliane che si domanda: prima base del piano regolatore di tutta intera l'economia isolana... Sono da creare le opere di presa delle sorgenti. Molta acqua va già perduta alle origini e corrode invece, rovinandole nella sua illegittima corsa, le terre e le coltivazioni...

Sempre secondo l'indagine del Servizio Idrografico risulta che il patrimonio di acque sorgive non utilizzate in Sicilia raggiunge un volume di 6.632 litri al secondo. E' una quantità che rappresenta il 20 per cento della portata globale delle sorgenti conosciute dell'Isola che è di 32.894 litri al minuto secondo...

Mancano pure per le acque le opere di canalizzazione. Ma bisogna anche aumentare per molte regioni della Sicilia il volume, il patrimonio utile delle acque. Bisogna dunque moltiplicare i lavori di indagine, ricercare le acque profonde, mettere in valore le acque freatiche e subalvee e creare, da per tutto dove si può, bacini di invaso, grandi e piccoli serbatoi con sbarramento di valli, cisterne di campagna per dissetare gli uomini e le terre nella stagione del fuoco e arginare intanto le devastazioni dell'acqua invernale che ruba la terra mentre precipita inutile. Bisogna infine creare e lanciare a tappe gli acquedotti.

C'è bisogno per l'acqua siciliana di coraggio, di lavoro paziente e ostinato, di capacità creative..."

Al netto dei dati sulla disponibilità complessiva in Sicilia di acqua fornita da sorgenti per chilometro quadrato - dati che potrebbero non differire di molto da quelli indicati nel testo sopra riportato - si potrebbe pensare che questa analisi riassumi l'attuale situazione della crisi idrica sofferta dall'Isola. Il testo in questione risale invece al lontano 1937; lo scrisse Virginio Gayda, giornalista e saggista romano apertamente legato al regime fascista, al punto da essere considerato una sorta di "portavoce" di Mussolini. Le indicazioni di Gayda - inserite in un testo di ampia esaltazione propagandistica delle opere pubbliche allora promosse o solo prospettate dal fascismo - si leggono in uno dei dodici articoli dedicati alla Sicilia da lui pubblicati sul "Giornale d'Italia". Gli scritti furono in seguito raccolti nel saggio "Problemi siciliani" ( Roma, Tipografia "Il Giornale d'Italia", 1937 ), diventato così - spiegò Gayda nell'introduzione - la presentazione "di alcuni modi di essere della Sicilia e la rievocazione delle loro vicende ... in quanto sono parte essenziale del grande problema della vita e della potenza della Nazione nel suo continuo divenire...".

Ottantotto anni dopo il retorico scritto di Virginio Gayda, i temi da lui affrontati della siccità e dei limiti infrastrutturali nella gestione della risorsa acqua in Sicilia - oggi aggravati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici - rimangono drammaticamente attuali. Non li ha risolti il fascismo, né, dopo di esso, i governi della Repubblica; né, tantomeno, li hanno affrontati in modo strutturale quelli della Regione Siciliana, che in questi mesi si trova ad affrontare il peso di guasti decennali. C'è il legittimo dubbio che, a fronte dei miliardi di vecchie lire e dei milioni di euro stanziati per potenziare le infrastrutture idriche nell'Isola, in poco meno di un secolo sia colpevolmente mancato quel lavoro "paziente ed ostinato" - noi aggiungeremmo anche l'aggettivo "onesto" - indicato da Virginio Gayda come unico metodo per risolvere la povertà idrica della Sicilia.