La città del 1962 al passaggio incompiuto fra vecchio e nuovo nelle pagine di un racconto che seguì la pubblicazione di "Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia"

|

Rivendita di polli e uova fresche

in una bottega sul piano stradale dell'aristocratico palazzo Scavuzzo,

in piazza Rivoluzione, a Palermo.

La fotografia di Josip Ciganovic è tratta dal I volume

dell'opera "Sicilia", edita nel 1962 da Sansoni

e dall'Istituto Geografico de Agostini.

Da quell'opera, ReportageSicilia ripropone

un racconto palermitano dello scrittore Carlo Levi |

Lo scrittore e pittore Carlo Levi http://www.carlolevifondazione.it/ è stato uno dei più sensibili osservatori della realtà siciliana del secondo dopoguerra.

L'autore di "Cristo si è fermato a Eboli" visitò l'isola più volte, stringendo rapporti di amicizia e di ispirazione letteraria con alcuni fra i protagonisti della cultura isolana di quegli anni.

Uno di questi fu il giornalista e saggista Mario Farinella, compagno di reportage di Levi nella Sicilia del feudo, delle lotte contadine e nelle denunce sulla miseria nei borghi rurali e nei quartieri più poveri di Palermo.

L'intimo rapporto fra lo scrittore torinese e l'isola è così testimoniato dalla prefazione scritta nel 1966 dallo stesso Carlo Levi al libro di Farinella "Profonda Sicilia", edito da Libri Siciliani:

"Mario Farinella è tornato, ancora una volta, nella profonda Sicilia interna, nell'oscuro paese dei contadini, nel cuore antico dove la storia dei secoli è un groppo, un complesso, una condizione ineffabile di dolore.

E noi torniamo con lui, in queste sue pagine.

Mario Farinella mi aveva accompagnato in qualcuno di quei miei viaggi, che non erano soltanto per me, la scoperta di una Sicilia vera, degli uomini nuovi che andavano creando un mondo nuovo, ma la scoperta di una parte di me, la più autentica e legittima, che in quegli uomini, in quelle terre, si ritrovava..."

L'opera che riassume l'indagine di Levi sui travagli e sul desiderio di riscatto della Sicilia all'epoca della riforma agraria - un libro ricco di testimonianze su luoghi e persone simbolo ancora attuale dei mali dell'isola e del loro persistere - è "Le parole sono pietre. Tre giorni in Sicilia", edito da Einaudi nel 1955.

Sette anni dopo, Carlo Levi pubblicò sul I volume dell'opera "Sicilia" edita da Sansoni e dall'Istituto Geografico de Agostini, un nuovo scritto dedicato al capoluogo isolano, intitolato "Palermo, chiuso segreto di dolore e di amore".

|

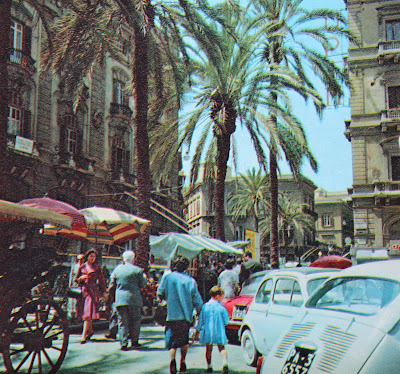

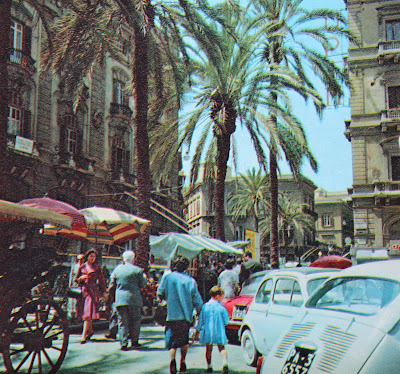

Scena di vita cittadina sullo sfondo

della chiesa dell'Olivella.

Fotografia di Josip Ciganovic, opera citata |

Il reportage di Levi fu scritto in un periodo cruciale nella storia sociale e urbanistica cittadina, di transizione fra vecchio e nuovo e del loro mischiarsi in un destino di inestricabile contraddizione.

Lo scrittore piemontese - dopo essere atterrato nel nuovo e sciagurato aeroporto di punta Raisi - descrisse una Palermo ancora animata dalle narrazioni dei cantastorie e dal passaggio dei carretti variopinti; una città ancora abbellita dalla verdeggiante edilizia del viale della Libertà e dalla dorata spiaggia di Mondello, odorosa di ricci di mare; una Palermo ancora capace di suggerire il ricordo delle strade percorse dai garibaldini, ma dove "accanto ai modi più moderni e avanzati di vita civile e di cultura permangono costumi e sentimenti arcaici e istituzioni feudali", e in cui prosperano i clan che in quegli anni stavano trasformando le cosche rurali in moderna mafia urbana, a stretto contatto con i politici e burocrati locali.

|

Vigile urbano con impeccabile divisa

ed edicola ambulante in piazza Vigliena.

Fotografia di Josip Ciganovic, opera citata |

Insieme al racconto palermitano di Carlo Levi del 1962, ReportageSicilia ripropone da quel volume dieci fotografie che mostravano la città del periodo: un racconto per immagini della "drammatica e tenera meraviglia di Palermo" su cui si appuntarono, affascinati e turbati, gli occhi e la scrittura di Levi.

"L'ingresso a Palermo, da qualunque parte avvenga, con qualunque mezzo, in qualunque stagione dell'anno, ora del giorno o della notte, è sempre un avvenimento, un trovarsi, improvviso o variamente preparato, nel cuore di un mondo, nel chiuso segreto di una nozione di amore di dolore e di dolcezza, come per un insetto che vola il trovarsi d'un tratto nell'ombra fresca del calice d'un fiore.

|

Tendoni dei venditori ambulanti

e moto Ape in piazzetta del Garraffo, alla Vucciria.

Fotografia di Josip Ciganovic, opera citata |

Ora il nuovo aeroporto è lontano dalla città, a punta Raisi, e bisogna percorrere un gran tratto di costa, tra le montagne e il mare, e lasciarsi a sinistra l'Isola delle Femmine, deserta, e attraversare paesi salmastri e bruciati, intatti nel loro costume e nelle regole segrete, una zona campestre che diventa sempre più cittadina, fino alle spiagge dorate di Mondello, al profumo dei ricci di mare, all'apparizione di Santa Rosalia sul suo grande monte Pellegrino, africano e dirupato, e alla città che si apre di qui, elegante, coi giardini della Favorita, e la via verdeggiante della Libertà.

Prima, si calava dal cielo, dopo essersi librati come falchi in un giro che sfiorava i dossi eccelsi e voraginosi delle montagne bizzarre, quasi nel centro della città, a Boccadifalco.

Di qui si scendeva una lunga strada dritta, popolare e gremita di una sua vita di miseria e di energia brulicante, si passava una porta antica, e si era, in un momento, dal cielo all'ombra di palazzo dei Normanni, alla cattedrale, all'architettura splendida di Arabia, ai giardini che conservano il verde e l'intimità saracena, dove, sotto una palma, il cantastorie ripete la sua antica epoppea di paladini e di battaglie.

|

Una insolita veduta di Palermo dalla Cattedrale.

In primo piano, la cuspide di una delle quattro torri

dell'edificio di epoca normanna.

Fotografia dell'Assessorato al Turismo, opera citata |

Se arrivi con la nave, tutta la città appare, appoggiata alla sua conca e ai suoi colli, e una folla nera e agitata è in attesa sulla banchina, perchè il breve viaggio è tuttavia un ritorno, nell'isola chiusa, da paesi che sono di là dal mare, lontani e diversi; e quando sei sceso, e hai lasciato la gente che si abbraccia le vere lacrime, ti perdi nei vicoli della Kalsa, oscuri corridoi della fame e della vitalità turbolenta.

Se arrivi col treno sei già preparato dal lungo viaggio su una costa varia e miracolosa: montagne deserte e divine, nuovole, città, distese di feudi e fiorire di aranci; il treno ti lascia nel centro, davanti alla strada che taglia dritta la città e nasconde da ogni lato i cortili dei poveri.

Ma se arrivi a Palermo dall'interno, dalle vie della terra, con una macchina, o su un carro dipinto, o a piedi, e ti affacci dall'alto sostando a guardare in uno qualunque dei punti della grande cerchia dei monti, e la città ti appare di sotto vicina e luminosa sul fondo azzurro del mare, allora la senti davvero come un luogo di arrivo, un centro di vita, una persona da capire e conquistare, un luogo attivo di passione nel centro di un deserto di pietra, di costume immobile, di incomunicabile solitudine.

|

Uno dei grandi "ficus" del giardino Garibaldi,

in piazza Marina.

Fotografia di Josip Ciganovic, opera citata |

Da qualunque parte tu venga, è la strada di Garibaldi, che gira tutto attorno come se da ogni parte volesse scrutare la città desiderata.

Risali da Partinico, attraverso gole feroci di pietra e di solitudini, propizie al brigante padrone della montagna, e puoi volgerti a sinistra scendendo rapido da Pioppo verso Monreale, arabesco avamposto da cui puoi calare rapidissimo in città.

|

Sosta selvaggia di Bianchine, Fiat Seicento e Cinquecento

in piazza San Domenico.

Fotografia senza attribuzione, opera citata |

Ma se volgi a destra, e segui i lunghissimi crinali dei sentieri garibaldini, ti sembra che quella città, là in basso, sia un miraggio nel deserto, che si può toccare con la mano e si allontana ad ogni passo di più; finchè, se da Misilmeri risali a Gibilrossa, di lassù, nel vento del colle, tra le erbe e i finocchi selvatici, e la ragnatela dei sentieri che serpeggiano lunghissimi, irraggiandosi come vene da un cuore lontano sei spinto a scendere con il passo allegro di chi corre a una conquista fraterna, giù verso il ponte dell'Ammiraglio e la porta e l'antica città.

La città è la capitale di una nazione vivente, autonoma e individuata dentro e a fianco della nazione italiana: di una nazione o di un popolo costruito nei millenni dagli elementi più vari, diversi e contraddittori, fusi insieme, ma tuttavia riconoscibili, secondo i loro geni diversi, in ogni atto, momento e gesto del presente.

|

Una delle banchine del porto di Palermo.

Fotografia senza attribuzione, opera citata |

Una unità fatta di differenze, che conserva oggi, in modo attuale, tutta la memoria del passato, e l'eredità, le speranze, le ricchezze e i problemi, tutte le situazioni e le condizioni umane; sicchè, in ogni momento della vita pubblica e privata, dagli atti importanti a quelli quotidiani, permane una tensione, un dramma interno non risolto, un dividersi di parti come in un continuo dialogo teatrale, un salto interno, una differenza di potenziale, che fa di ogni momento un problema, di ogni sguardo una domanda, di ogni espressione un gesto che oscilla tra il più nero silenzio e la più generosa apertura: sì che la vita appare tutta tragica, fragile e sublime.

E ogni cosa si accosta al suo contrario, in se stessa, non soltanto di fuori, non soltanto nella vicinanza delle classi più estreme, delle condizioni umane più evidentemente caratterizzate, della maggiore ricchezza e della maggiore povertà, dei palazzi più antichi e splendidi e dei tuguri più sordidi, dove non pare possibile la vita degli uomini, ma nelle singole cose, oggetti e persone, che quanto più brillano tanto più sembrano chiudersi in opaco rifiuto, tanto più sono viventi quanto più ostentano i segni della morte.

|

Barche di pescatori nel vecchio porto della Cala.

Fotografia di Josip Ciganovic, opera citata |

La morte sta nella nobiltà, nella vita, nelle scale cadenti dei palazzi sontuosi, nelle lapidi delle chiese dove si erano battuti i primi partigiani della libertà, nell'antico cimitero dei Cappuccini, con le sue file agghiaccianti di scheletri così simili nei gesti e nei volti ai viventi, nelle abitudini popolari e familiari dei pasti tombali nel giorno dei morti.

Sotto questa presenza spagnola e controriformistica della morte, sotto la protezione pagana della Santa, a cui si accendono a migliaia i lumi dei poveri, e per cui si alzano al cielo i fuochi, effimere meraviglie, la vita si manifesta in ogni suo momento, nel bene come nel male, con una energia sempre estrema, che va al di là del suo oggetto, che è motivo di se stessa, spettacolo e fine, inesauribile fluire di dolcezza e violenza e follia e saggezza e vitalità.

Così tutti i problemi dell'uomo e della società pare che qui prendano un singolare rilievo, dove i tempi più remoti drammaticamente coesistono.

Accanto ai modi più moderni e avanzati di vita civile e di cultura permangono costumi e sentimenti arcaici e istituzioni feudali.

Dove per tanti secolo lo Stato fu straniero, e inesistente o ostile, accanto al coraggio dei popolani di luglio, accanto agli istituti recentissimi dell'autonomia, del governo e del parlamento regionale, che trovano qui il loro centro vivo di passione politica e di capacità amministrativa autonoma, permane e si rafforza, adattandosi ai tempi, l'antica piaga della mafia, figlia degli anacronismi economici e sociali.

E se taluno dei luoghi della destituzione ( come il Cortile Cascino, famoso per i digiuni di Danilo Dolci, e il Pozzo della Morte ) sono stati, in parte, distrutti o risanati, permane l'altra antica piaga della miseria, accampata nei vicoli e nei cortili, sotto le sterminate bandiere di stracci appesi.

|

Raccolta di acqua da una fontana

in un quartiere cittadino del centro storico.

Fotografia di Josip Ciganovic, opera citata |

In questo contrasto continuo, ogni luogo della città è un luogo vero di storia e di presenze. Ogni strada porta oggi il segno dei passi antichi, delle storie trascorse, delle rivolte popolari, dei tentativi secolari di individuazione e di libertà.

Chiese, musei, palazzi, monumenti, arricchiscono ad ogni momento, negli stessi luoghi, sulle stesse pietre, una storia illustre, nobile e popolare, mai interrotta nella sua spinta vitale in tutti i secoli, sotto tutte le dominazioni: testimonianze del passato molteplice.

La Martorana, lo Steri, sono di oggi, come di oggi è la Vucciria, rutilante di luci, di colori e di voci, e il profumo dei gelsomini che avvolge di dolcezza le lunghe sere.

Dal balcone del mio albergo vedo, di là della fila dei caffè domenicali, affollati di gente seduta a conversare davanti ai gelati di gelsomino, e del viale dove corrono le automobili, davanti al palazzo Trabia, sullo spiazzo vago del mare, di dove partono i fuochi la sera di Santa Rosalia, nell'ombra che scende, le tende di un accampamento di zingari.

Una zingara giovinetta balla da sola, davanti alla tenda, nell'oscurità calda della notte.

Lontano, sul mare liscio, brillano i lumi delle navi, e altri lumi brillano sul lungo arco della costa, verso il profilo diruto di monte Pellegrino da un lato, e la serie quasi ininterrotta di paesi dall'altra, fino a Bagheria e alle rocce dell'Aspra.

E altre stelle brillano in cielo; e il velluto della notte è simile a quello degli occhi degli uomini che incontri fuggevoli per via, alla struggente, oscura dolcezza dei cuori, all'incanto arcano della bellezza, al mistero dei destini, alla drammatica, tenera meraviglia di Palermo"