|

| Una mandria di mucche a Gangi. Fotografia Ernesto Oliva-ReportageSicilia |

ReportageSicilia è uno spazio aperto di pensieri sulla Sicilia, ma è soprattutto una raccolta di immagini fotografiche del suo passato e del suo presente. Da millenni, l'Isola viene raccontata da viaggiatori, scrittori, saggisti e cronisti, all'inesauribile ricerca delle sue contrastanti anime. All'impossibile fine di questo racconto, come ha scritto Guido Piovene, "si vorrebbe essere venuti quaggiù per vedere solo una delle più belle terre del mondo"

Translate

venerdì 18 ottobre 2024

LA RESISTENZA DI ALLEVATORI ED AGRICOLTORI A GANGI

lunedì 14 ottobre 2024

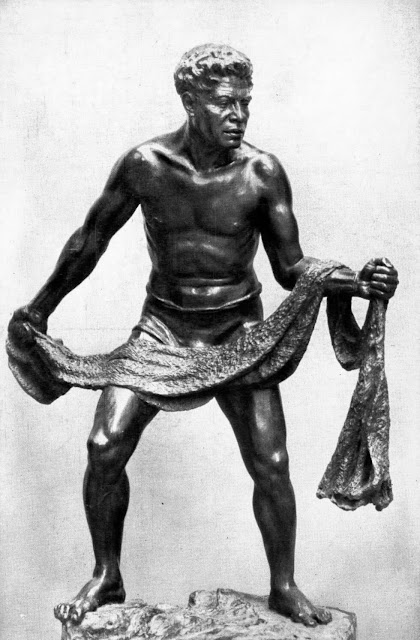

UN ANONIMO PESCATORE SICILIANO DI BRONZO A CHICAGO

|

| Il "Pescatore siciliano" della scultrice Malvina Hoffman conservato a Chicago. Riproduzione di una cartolina del "Field Museum of Natural History" |

Alla ricerca di tracce che potessero ricordare la Sicilia a Chicago, il giornalista, scrittore e saggista catanese Giuseppe Quatriglio alla fine degli anni Cinquanta dello scorso secolo trovò in due musei il segno dell'identità siciliana nella capitale del Middlewest americano. Il primo, in una sala del Museo delle Scienze e dell'Industria, dedicata all'esposizione di mezzi di trasporto nel mondo: un carretto, "un pò vecchio ormai, dai colori appiattiti", sulle cui fiancate erano ancora visibili le scene cavalleresche dipinte da chissà quale pittore dell'Isola. Il secondo manufatto, in bronzo, si materializzò alla vista di Quatriglio all'interno di un museo di storia naturale, il "Field Museum of Natural History". Si trattava di una statua - alta una volta e mezzo la figura naturale - raffigurante un pescatore nel gesto di lanciare una rete in mare. La scultura fissa con realismo l'attività dell'anonimo pescatore: lo sguardo è concentrato sulle onde, le gambe sono divaricate a sostenere e bilanciare il peso del corpo: "un solido uomo di mare - scrisse in seguito Quatriglio in un articolo pubblicato dalla rivista "Sicilia Mondo" nel maggio del 1959 - forse di Marsala o di Trapani, di Vergine Maria o di Porto Empedocle, di Acitrezza, di Ganzirri o di Porticello.

La statua del pescatore siciliano esposta a Chicago fa ancor oggi parte di una galleria di 101 fra bronzi e busti in marmo realizzata dall'artista di New York Malvina Hoffman. Figlia del pianista Richard Hoffman, la scultrice si trasferì a Parigi agli inizi del Novecento, diventando allieva dello scultore e pittore Auguste Rodin. Nel 1930, la Hoffman fu incaricata dal "Field Museum of Natural History" di riprodurre con opere statuarie uomini e donne di diverse nazionalità - una sorta di "Galleria dell'Uomo" - raffigurandole in attività quotidiane svolte nel loro Paese di origine. Sino al 1936, la scultrice viaggiò dall'Africa all'Asia, dal Sud America alla Cina, dall'Australia all'Europa. Sembra che la Hoffman si sia affidata per la scelta dei suoi personaggi ai consigli di antropologi e studiosi locali delle tradizioni popolari, non senza correre il rischio di cadere nella rappresentazione folclorica dei luoghi e dei caratteri delle persone che vi vivevano.

"In Sicilia - scrisse Giuseppe Quatriglio nel suo articolo - la scultrice fu accolta da personalità del mondo scientifico e dalle migliori famiglie dell'isola. La signorina Hoffman entrò nei salotti eleganti dove conquistò subito mole simpatie per la sua intelligenza e fu ospite della sontuosa villa del principe di Niscemi. Il dovere la spinse nelle regioni dell'interno, fu ad Enna, sull'Etna, sulle Madonie ed a Erice, ma non scelse il suo tipo nelle alture o sulle montagne; preferì, invece, orientarsi verso un pescatore della costa. Così nacque la superba scultura, uno dei pezzi più grossi, non soltanto per le dimensioni, della intera collezione, "The Sicilian Fisherman", il pescatore siciliano..."

martedì 8 ottobre 2024

L'ATTESA DELLA VERITA' SUL DELITTO DI MICO GERACI

|

| Fotografia Ernesto Oliva-ReportageSicilia |

La sera di 26 anni fa Mico Geraci veniva ucciso dalla mafia a Caccamo. Stava per candidarsi a sindaco del paese ed aveva denunciato apertamente le pressioni mafiose nella gestione della vita amministrativa locale e nell'erogazioni di fondi pubblici.

Oggi il figlio Giuseppe ha ricordato il delitto, facendo un appello affinché chi sappia qualcosa di quell'omicidio si decida a parlare. Nel frattempo, la famiglia Geraci attende un possibile processo a carico dei presunti mandanti mafiosi del delitto, i fratelli Pietro e Salvatore Rinella, di Trabia.

UN ELOGIO ( INFELICE ) DELLA BELLEZZA FEMMINILE PANTESCA

|

| Donne di Pantelleria. Fotografie di Renzo Vento, opera citata nel post |

Nel luglio del 1959, Renzo Vento - professore liceale di latino e greco, giornalista ed in seguito anche sindaco di Trapani - volle elogiare le bellezze di Pantelleria, all'epoca ancora quasi sconosciuta ai non panteschi. L'apprezzamento, espresso in un articolo pubblicato dal mensile trapanese "Sicilia Oggi", andò soprattutto alle donne dell'Isola, sia pure con valutazioni - l'assenza di donne catalogabili come "brutte" - che oggi paiono chiaramente infelici. A supporto della sua discutibile argomentazione - frutto della cultura maschilista del tempo - Vento lasciò tuttavia una documentazione fotografica che recupera alla memoria le figure di alcune donne pantesche e due scorci dell'Isola.

"Le incomparabili bellezze dell'Isola, il cui paesaggio ricorda molto da vicino quello africano, i monti, il lago, le pianure ubertose, le fertili ed ampie vallate, le gole profonde circondate da una serie di pendici, le sorgenti di acqua termale con radioattività superiore alle altre d'Europa, le verdi pinete, le fantastiche grotte marine, tutto sembra favorire naturalmente l'afflusso di una larga schiera di turisti che, stanchi per il ritmo dinamico della vita moderna, cercano per le loro vacanze un'oasi di pace e di riposo...

... Però l'aspetto più attraente di Pantelleria è costituito dalla mediterranea e classica bellezza delle sue donne. Sfideremmo chiunque a trovare nell'Isola una ragazza brutta. E il perché di ciò resterà sempre un mistero. L'unica spiegazione potrebbe essere darla forse quel cielo di un azzurro intenso e la quiete che in ogni luogo regna sovrana..."

lunedì 30 settembre 2024

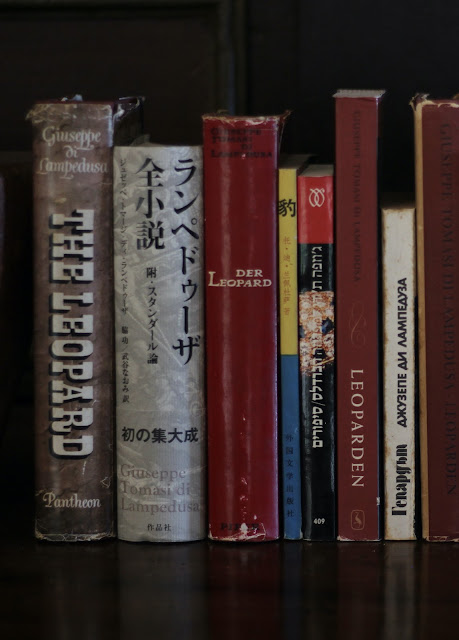

"IL GATTOPARDO", IL DIFFICILE PROLOGO AL SUCCESSO DEL ROMANZO DI TOMASI DI LAMPEDUSA

|

| Edizioni straniere de "Il Gattopardo". Fotografia Ernesto Oliva-ReportageSicilia |

Furono ben nove le edizioni del libro pubblicate da Feltrinelli nel febbraio del 1959 dopo l'avvio della prima stampa, risalente al 25 ottobre dell'anno precedente. Agli inizi del 1961, "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa - già tradotto in 12 lingue, diventate 19 nel 1963 - era stato diffuso in Italia in 250.000 copie, 100.000 in Francia e 150.000 in Germania. La presentazione della prima copia a Palermo avvenne il 9 dicembre del 1958, all'interno della libreria Flaccovio, dove Tomasi di Lampedusa - morto il 23 luglio dell'anno precedente - era solito acquistare romanzi e saggi in lingua inglese e francese. All'appuntamento letterario presero parte parenti, amici e conoscenti dello scrittore, come raccontato il giorno dopo dalla cronaca del "Giornale di Sicilia":

"Nell'ideale omaggio a Giuseppe Tomasi di Lampedusa - scrisse l'anonimo cronista della "fotonotizia", riproposta nel post da ReportageSicilia - principe e scrittore palermitano, il cui nome oggi corre verso la fama, si sono riuniti, invitati da Fausto Flaccovio, nella libreria ove il Tomasi trascorreva curioso e solitario ore e ore, i familiari e gli amici dell'autore, vivo oggi e nel ricordo e nell'opera sua. Fra gli intervenuti, insieme alla moglie di Giuseppe Tomasi, principessa di Lampedusa, Gioacchino e Mirella Lanza Tomasi, il conte e la contessa D'Asaro, ed amici vecchi e nuovi, convenuti in gran numero ed accomunati nell'omaggio e nell'affetto all'amico non dimenticabile e all'autore di un romanzo fra i più significativi del nostro tempo..."

Molto e da autorevoli critici è stato scritto sulla travagliate vicende che fecero da prologo alla pubblicazione del romanzo. Dettagli interessanti emergono dalla lettura del documentatissimo saggio del medico e ricercatore di Palma di Montechiaro, Andrea Vitello: "I Gattopardi di Donnafugata", pubblicato da S.F. Flaccovio a Palermo nel 1963. Vitello raccolse informazioni di "prima mano" sulla gestazione del libro, interrogando parenti, amici e persone direttamente coinvolte nei tentativi di trovare un editore per la pubblicazione. La sua ricerca ha meglio precisato anche i motivi del famoso rifiuto di Elio Vittorini - interrogato sulla vicenda dallo stesso Vitello - all'inclusione de "Il Gattopardo" nella collana "I Gettoni" di Einaudi:

"Ancora in vita, il Tomasi cercò un editore per il suo romanzo col pudore di un giovane esordiente, chiedendo talvolta consigli in merito. Una delle copie battute a macchina Verso la fine tentò due editori famosi: Einaudi e Mondadori. A entrambi fu inviata anonima, per precisa volontà dell'autore: a Einaudi, da Salvatore Fausto Flaccovio; a Mondadori, da Lucio Piccolo. Verso la fine del 1956 il principe ebbe un colloquio con Flaccovio, al quale, presente il comune amico Ubaldo Mirabelli, redattore del "Giornale di Sicilia", offrì la lettura del romanzo. Successivamente, ancora in compagnia del giornalista Mirabelli, lo scrittore portò il dattiloscritto a Flaccovio, che lesse l'opera e pensò di inviarla a Elio Vittorini con una convinta lettera d'accompagnamento, nella quale si caldeggiava appunto la pubblicazione ne "I Gettoni" di Einaudi. Dopo alcuni mesi, Vittorini, rispondendo a Flaccovio, comunicava che stava riordinando la collana e che pertanto doveva rimandare qualsiasi decisione sulla offerta del romanzo. Anche la copia inviata a Mondadori dal cugino Lucio con una lettera di presentazione fu respinta. In ambedue le circostanze editoriali, a prendere in considerazione il romanzo, fu Elio Vittorini, che presso Mondadori, pur non svolgendo attività di lettore, ha sempre avuto il compito di dirigere e coordinare il lavoro dei vari consulenti, limitandosi, generalmente, ad avanzare suggerimenti editoriali sulla base dei giudizi di merito emessi dai critici che collaborano con la casa editrice. Il "gran rifiuto" di Vittorini è stato oggetto di non poche polemiche e di moltissimi commenti: pochissimi hanno condiviso il suo giudizio, i più ( a successo scontato ) hanno gridato al "crucifige".

Non è questa la sede per parlarne, né è nostro compito formulare un giudizio. Per quanto ci risulta da fonte autorevole, possiamo affermare che Vittorini, pur suggerendo a Mondadori un certo lavoro di revisione del dattiloscritto da parte del Tomasi, ritenne il romanzo commercialmente valido: ancora oggi, resta da spiegare perché Mondadori non abbia seguito tale suggerimento. Per "I Gettoni", il discorso doveva essere diverso: in questa sede, Vittorini rifiutò il romanzo per non contraddire il discorso culturale che impostava con quella collana; di ciò, scrisse al Tomasi in una lunga lettera con la quale si dava conto dettagliato dell'esame. Una volta inquadrato il giudizio nella particolare prospettiva dalla quale scaturì, Vittorini tuttora non può imporsi d'amare scrittori che si manifestano entro gli schemi tradizionali: stando alle sue convinzioni, avrebbe potuto amare "Il Gattopardo" come opera del passato, oggi scoperta in qualche archivio. Scartata la possibilità di approvare un autore non congeniale, soprattutto sul piano ideologico, a Vittorini rimase la pratica "colpa" di non avere avuto "fiuto" commerciale; questo, in verità, richiede, tra l'altro, virtù che confinano con l'arte divinatoria: e chi può predire il successo di un'opera?..."

Giuseppe Tomasi di Lampedusa ricevette l'ultimo rifiuto editoriale cinque giorni prima di morire, dopo una cura palliativa nella "Clinica Sanatrix" di Roma. Otto mesi dopo la sua scomparsa, la critica letteraria Elena Craveri-Croce, figlia di Benedetto, tramite l'ingegnere Giargia ricevette il manoscritto del romanzo dalla vedova dello scrittore, la baronessa Alessandra Wolff-Stomersee. Lo scritto, spedito anche questa volta in forma anonima, venne sottoposto dalla figlia del filosofo alla lettura di Giorgio Bassani. Arrivò così il via libera alla pubblicazione, che - in considerazione anche della suggestione creata alla morte di Tomasi di Lampedusa - ottenne uno straordinario successo di pubblico. Nel marzo del 1959, la "Titanus" ottenne i diritti cinematografici. Nell'agosto dello stesso, "Il Gattopardo" si affermo' con 135 voti al "Premio Strega", presieduto quell'anno dal giornalista Luigi Barzini jr., che era solito frequentare Palermo e lo stesso editore Flaccovio. Il riconoscimento venne consegnato all'editore Giangiacomo Feltrinelli, già reduce dal successo editoriale de "Il dottore Zivago" di Pasternak, anch'esso diventato allora un grande classico della cinematografia mondiale.

sabato 21 settembre 2024

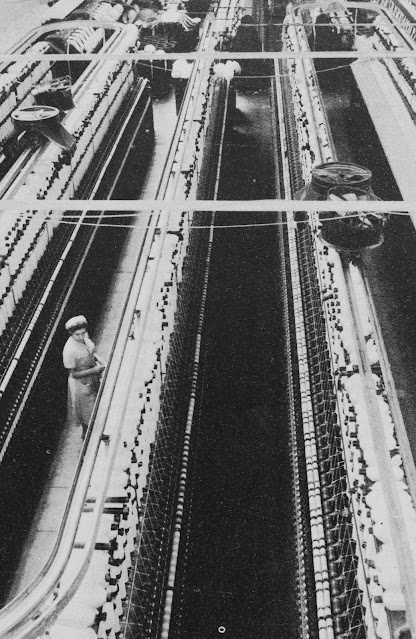

IL FALLIMENTO DELL'INDUSTRIA DEL COTONE NEL SECONDO DOPOGUERRA

|

| Operaia al lavoro in un cotonificio siciliano alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso. Le fotografie del post sono tratte dalla rivista "Documenti di vita siciliana", opera citata nel post |

"In Sicilia, nella quasi generalità dei casi, la raccolta del cotone viene fatta alla carlona: non solo, ma poiché solitamente la raccolta si svolge in tre riprese, i nostri cotonicoltori mescolano le varie produzioni riunendo a quella ottima della prima raccolta ( chiamata "primo fiore" ) la fibra di scarto delle ultime raccolte, sicché tutta la massa finisce con l'essere deprezzata... Pur se le condizioni climatiche e pedologiche sono, in generale, favorevoli ad un economico sviluppo della cotonicoltura siciliana, possiamo affermare senza tema di smentita che la ragione prima per la quale i filatori italiani non ricercano, deprezzano e spesso rifiutano la nostra produzione, dipende principalmente dalla cattiva raccolta ( fibra sporca, non omogenea, immatura, umida ) . La produzione siciliana ancora non presenta quelle condizioni merceologiche richieste dagli industriali cotonieri, dato che, oltre a presentarsi sporca, la nostra produzione è un prodotto ibridato di una popolazione di stirpi di molte "coltivar" diverse, con fibre morte o immature, perché male raccolta, male sgranata, difformemente imballata e difficilmente classificabile e commerciabile... Da quanto si è detto non si deve dedurre che la crisi della cotonicoltura siciliana sia da attribuire a colpa diretta ed esclusiva dei nostro cotonicoltori: sarebbe ingeneroso oltre che immeritato. Però si deve senz'altro ritenere che una più oculata coltivazione del cotone, condotta abbandonando metodi vecchi di secoli che non hanno più ragione di esistere in un'epoca in cui la concorrenza regna sovrana, pur se non avesse potuto scongiurare la crisi, l'avrebbe resa sicuramente meno pesante e meno drammatica..."

Così il giornalista Tonino Zito riassunse in un reportage pubblicato nell'aprile del 1961 dal periodico della Presidenza della Regione "Documenti di vita siciliana" i limiti strutturali nella produzione del cotone nell'Isola. All'epoca, la superficie della Sicilia destinata alla coltivazione - soprattutto nel nisseno e nell'agrigentino - era stimata in circa 40.000 ettari, contro i circa 88.000 degli anni successivi al periodo 1861-1865, allorché la guerra di Secessione americana bloccò le produzioni in quelle zone cotoniere. Durante i primi cinque decenni del Novecento, non erano mancati i tentativi di regolamentare con criteri scientifici la coltivazione della pianta in Sicilia. Il professore Francesco Bruno, direttore dell'Orto Botanico di Palermo, aveva introdotto l'Acala, una delle varietà di cotone più adatte all'ambiente dell'Isola. Furono poi diffuse nuove coltivar più precoci e produttive, la Stoneville e la Texas. Nel secondo dopoguerra, un gruppo industriale di Novara nel tentativo di supportare la produzione siciliana distribuì migliaia di quintali di semente americana di origine controllata. Si trattò però di tentativi isolati di miglioramento delle tecniche colturali, frutto di singole iniziative e non dell'opera delle Stazioni Sperimentali del Cotone - mai avviate - la cui istituzione era stata prospettata nel febbraio del 1949, quando si costituì l'Ente Fibre Tessili Siciliane. Grazie ad accurate sperimentazioni, questi laboratori avrebbero dovuto avere il compito di selezionare le varietà più adatte ai terreni ed alla clima della regione. La certosina analisi documentaria compiuta da Zito evidenziò l'improvvisazione di gestione di un comparto agricolo potenzialmente d'eccellenza, che pure assegnava in quegli anni alla Sicilia il 90 per cento della produzione nazionale ed il 7 per cento del bisogno della filatura italiana.

L'arretratezza dei metodi di coltivazione del cotone - che necessita di accurate arature su terreni soffici, di buona filtrabilità e igroscopicità - venne così all'epoca illustrata dal giornalista:

"Una volta messi a dimora i semi del cotone, bisogna procedere alla "compressione" del terreno. In Sicilia si fa ricorso ad una pratica plurisecolare, forse introdotta dagli arabi: si adopera un attrezzo ( a Gela lo chiamano "tavolone" ) lungo un paio di metri e sufficientemente largo, il quale viene trainato ordinatamente da muli. Passando e ripassando sul terreno seminato da poco, lo comprime facendo risalire per capillarità l'umidità sottostante. Queste modalità di semina debbono essere necessariamente eseguite, poiché la semina costituisce un'operazione delicatissima: infatti la stentata o mancata germinazione costituisce la maggiore alea che corrono i cotonicoltori ed è la principale causa del mancato estendimento della coltivazione del cotone. A questo punto, quando le piante saranno spuntate, si dovrà procedere al diradamento per sollecitare attorno alle piante la produzione del maggior numero di capsule per ettaro. E il lavoro non è ancora terminato nella cotoniera, poiché si dovrà poi procedere alla così detta cimatura che serve, come la potatura della vite, a concentrare la linfa verso le branche produttive onde aumentare la grossezza ed il numero delle capsule. Tutti questi lavori, ripetiamo, fanno crescere ulteriormente il costo della coltivazione, perché qui in Sicilia si sconosce l'uso della meccanizzazione lungo l'arco dell'intero processo produttivo..."