Le pagine di Santi Correnti dedicate al ricordo dello stivaggio dei bastimenti spiaggiati sulla sabbia di Riposto

|

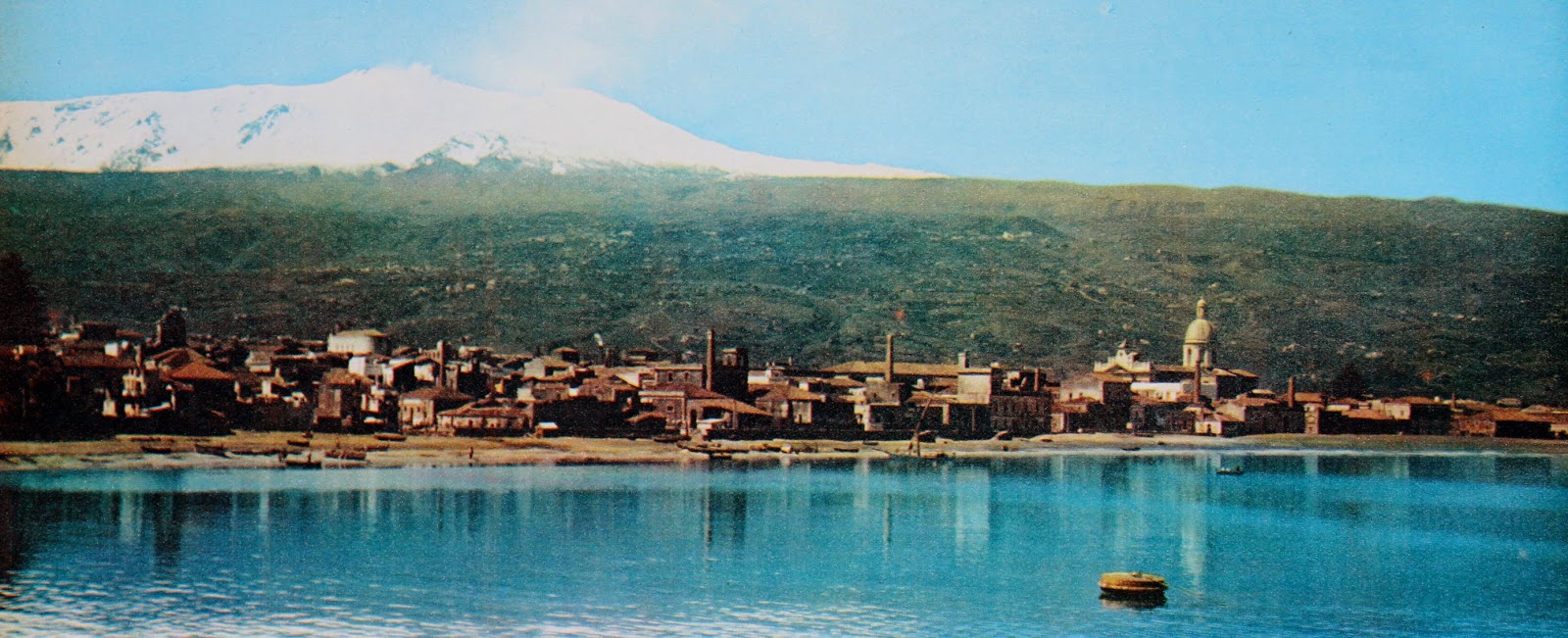

La spiaggia catanese di Riposto

con il profilo dell'Etna.

Entrambe le fotografie riproposte da ReportageSicilia

sono accreditate

a "Stefani Milano".

La prima è tratta dall'opera "Sicilia" edita nel 1961

dal TCI per la collana "Attraverso l'Italia";

la seconda dal II volume dell'opera "Sicilia"

edita nel 1962 da Sansoni

e dall'Istituto Geografico De Agostini |

"... Il nome di Riposto, dal punto di vista del commercio vinicolo e delle attività marittime in genere, si può dire che sintetizzi e riassuma le tradizioni e le aspirazioni marinare della riviera etnea.

A conforto di quanto sopra ho affermato, basti ricordare l'importanza che assume Riposto, con il suo porto, nella narrazione che il Verga fa dell'umile epopea dei Malavoglia: verso Riposto si avvia Bastianazzo col carico dei lupini e col suo destino di morte, a Riposto vuole andare 'Ntoni per imbarcarsi, da Riposto vengono i due marinai forestieri con quei meravigliosi fazzoletti multicolori che tanto colpo fanno sulle ragazze di Trezza...".

Con questo riferimento letterario all'opera di Verga, lo studioso Santi Correnti dedicò nel 1975 alcune pagine del saggio "Storia e folkore della Sicilia" ( Mursia ) alla storia di Riposto, suo luogo di origine.

Da Correnti apprendiamo che già nel 1819 la marineria ripostese poteva contare su un centinaio di imbarcazioni a vela e che al 1836 risale il primo progetto di un porto commerciale, destinato in primo luogo all'esportazione delle botti di castagno del vino prodotto sulle colline dell'Etna.

Lo studioso ricorda poi il singolare sistema di caricamento delle merci sui velieri:

"Per procedere alle operazioni di stivaggio, i bastimenti venivano tirati in secco sulla spiaggia, con una cerimonia tutta speciale ( 'a tirata d'i bastimenti ), che oggi vive solo nel ricordo accorato dei nostri più vecchi lupi di mare, e nelle piacevoli rievocazioni della Riposto di una volta, quando gli anziani pescatori si abbandonano quando novellano del loro tempo antico...

Gli uomini, generalmente una trentina, erano addetti all'argano, sul cui rocchetto si avvolgeva faticosamente la grossa gomena legata alla prua del bastimento; oppure erano 'falangara', cioè addetti ai giganteschi rulli di legno - ci volevano due uomini per smuovere una 'falanga' - su cui si spalmava il sego per fare scivolare meglio la nave.

I ragazzi ( una decina ) erano adibiti a lavori più leggeri: o spalmatori di sego ( sivara ), o pulitori dei rulli, armati di scope e perciò detti 'scupara'. I ragazzi non erano pagati, ma si rifacevano rubando il sego scopato e rivendendolo a prezzi d'occasione...".

|

"Il faro", opera delle pittrice palermitana

Rosanna Musotto Piazza |

Ancora Correnti, infine, ci informa che i bastimenti che raggiungevano i porti più lontani erano chiamati di 'malafora' o di 'longu-e-tira', cioè di lungo corso.

"Naturalmente - conclude infine - i marinai di 'malafora' guardavano dall'alto in basso i loro colleghi di piccolo cabottaggio, e sfoggiavano maglioni e fasce alla vita di una tale vistosità che certo dovevano fare schiattare d'invidia quei poveracci delle piccole navi, che arrivano al massimo a Napoli - e ci volevano settimane - e non portavano a casa che un pò di canapa ( la 'marbedda' ) da far filare alle loro donne e qualche stoccafisso, dopo essere vissuti pittorescamente a bordo, sotto le speciali tende dette 'cagnara'...".