LUIGI DI GIOVANNI ( 1856-1938 ), Ragazza in costume siciliano

ReportageSicilia è uno spazio aperto di pensieri sulla Sicilia, ma è soprattutto una raccolta di immagini fotografiche del suo passato e del suo presente. Da millenni, l'Isola viene raccontata da viaggiatori, scrittori, saggisti e cronisti, all'inesauribile ricerca delle sue contrastanti anime. All'impossibile fine di questo racconto, come ha scritto Guido Piovene, "si vorrebbe essere venuti quaggiù per vedere solo una delle più belle terre del mondo"

Translate

giovedì 26 febbraio 2015

mercoledì 25 febbraio 2015

GIOIOSI RICORDI DI CAPO ZAFFERANO

Uno scritto di Paolo Di Salvo rievoca la primitiva bellezza del promontorio palermitano, oggi stravolto dal cemento e dalle chiusure dei varchi al mare

Ci sono luoghi della Sicilia nei quali l'inevitabile opera di antropizzazione ha intaccato paesaggi preziosi, meritevoli invece di una difesa che ne tramandasse il loro valore ambientale e storico.

Il dato riguarda soprattutto le località costiere, che, specie lo scorso secolo, hanno subìto trasformazioni legate allo sviluppo di una infestante edilizia turistica o di attività industriali a sconvolgente impatto ambientale.

Alla prima categoria - quella di luoghi stravolti da un reticolo di strade, residence privati, villette, ristoranti, cancelli a chiusura dei varchi a mare - appartiene l'area palermitana di capo Zafferano.

Qui, gli studi di etimologia hanno in un lontano passato aggiunto suggestioni storiche al lavoro svolto dalla natura.

Scriveva infatti nel 1709 Giovanni Andrea Massa in "La Sicilia in prospettiva":

"La voce araba 'Zafaran' significa 'Fischiare', e fu applicata a quei Promontori, forse per lo fischiare de' Venti, o per lo gridare delle Guardie, che dimorano nelle Torri, che vi sono fabbricate in cima"

Quest'angolo di costa tirrenica vanta una storia millenaria, suggerita dalla presenza delle rovine della città di Solunto ( IV secolo a.C. )in un contesto paesaggistico un tempo straordinario.

L'aggettivo non sembra sprecato osservando le fotografie storiche riproposte da ReportageSicilia grazie alla disponibilità di Paolo Di Salvo, attento cultore bagherese del patrimonio etnografico locale e fotografo che solo per scelta di vita non ha ottenuto fama pari a quelle dei più illustri Ferdinando Scianna e Giuseppe Tornatore http://reportagesicilia.blogspot.it/search?q=paolo+di+salvo, http://reportagesicilia.blogspot.it/2012/03/un-gruppo-di-uomini-donne-e-bambini.html, http://reportagesicilia.blogspot.it/search?q=ducato+

Delle tre fotografie del post, colpisce soprattutto la bellezza primitiva del versante occidentale di capo Zafferano, nel quale l'unica traccia dell'azione dell'uomo è una stretta carreggiata da poco costruita su una originaria mulattiera.

Lo scatto non ha né una datazione precisa né un'attribuzione, ma non deve risalire ad un periodo troppo lontano dal 1919, quando la Guida Rossa del TCI della Sicilia così descriveva questa costa:

"L'alto monte Catalfano, metri 374, forma la massa sporgente verso capo Mongerbino e che cade quasi a picco tutt'intorno, raccordandosi con pendenze minori alle spiagge, che alla loro volta sono formate da scogliere quasi a picco.

La vegetazione più ricca forma in basso macchie scure, da cui emergono le rocce più chiare.

Dove la spiaggia del golfo incomincia a diventare rocciosa è il paesetto di Aspra, a piccola altezza sul quale, a 2 chilometri entro terra, Bagheria, circondata da ville.

Sul capo Mongerbino, la torre omonima a metri 63; davanti al capo, due grossi scogli.

Si passa, dopo capo Mongerbino, lungo la splendida costa a picco, dalla quale si erge il Catalfano ad Est ed il monte d'Aspra, a metri 345, ad Ovest.

Ai piedi del Catalfano e unito a questo da una penisoletta poco elevata, metri 35, sorge il capo Zafferano, roccioso, conico, bellissimo, alto metri 223, in aspetto quasi di isola, con un faro in basso, e davanti uno scoglio detto l'Isolotto.

Subito dopo a Sud del capo Zafferano, una tonnara, poi si vedono i paesetti di S.Elia e Porticello, sopra i quali le rovine di Solunto..."

Di certo, la fotografia del capo Zafferano suggerisce un'emozione che nelle parole di Paolo Di Salvo diventano rimpianto per la perdita di un paesaggio e degli attimi di vita irripetibili e preziosi che vi si svolsero:

"Mio nonno materno possedeva un piccolissimo agrumeto nella spianata proprio sotto il capo Zafferano; mia madre mi raccontava che proprio su quella spianata suo padre le aveva insegnato a cavalcare senza sella.

Per quanto mi riguarda, nel periodo tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Sessanta, il nonno ci portava in carretto o in calesse.

Una volta lì, dopo le raccomandazioni di rito, si era liberi di scorazzare: si poteva risalire il sentiero fino ai ruderi della postazione di artiglieria, sul cocuzzolo del monte, da dove lo sguardo spaziava sui due golfi, o scendere fino al mare in cerca di granchi o patelle, o fare la lunga passeggiata fino al faro.

C'era anche una senia, con il suo rilevato a tronco di cono e il pozzo ancora aperto, ma a quella non avremmo dovuto avvicinarci.

Proprio sugli scogli della cala dell’Osta (in realtà cala dell’Ostia) c’era una grande grotta che il mare aveva scavato nel conglomerato di trasgressione, la cui volta è crollata, sempre per l’azione del mare, negli anni Ottanta.

Anche sull’altro versante del capo c’era una grotta: “a rutta a gnuni” (cartografata come "Grotta Agnone" - il topografo fiorentino avrà certamente avuto difficoltà a comprendere il dialetto del pescatore interpellato) scavata dal mare, questa volta nella calcarenite, e anche quella è crollata.

Questi ricordi mi fanno venire il magone"

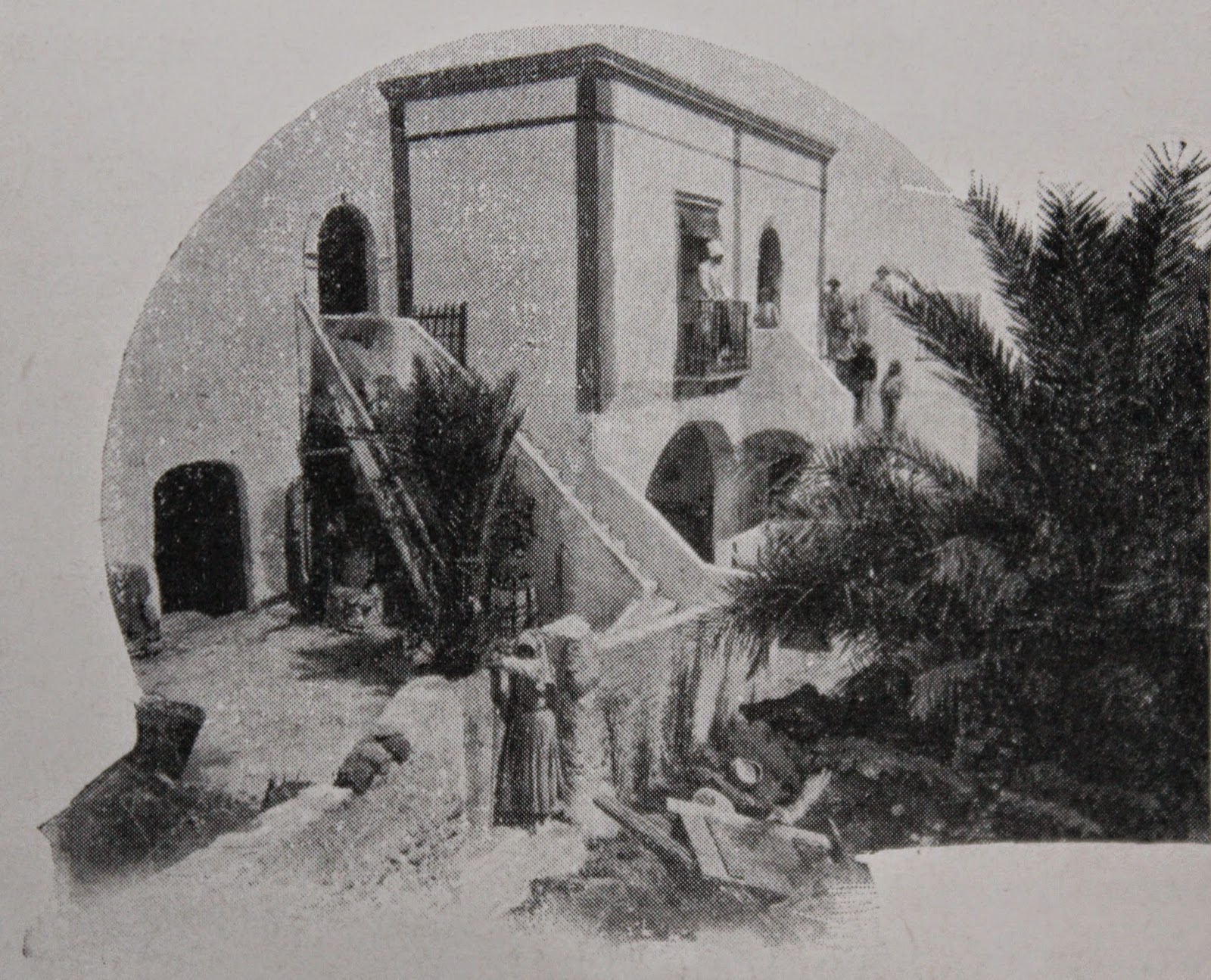

Le altre due fotografie della collezione Di Salvo sono anch'esse anonime e senza data.

Raffigurano la borgata palermitana di Aspra nei primi decenni dello scorso secolo e la Torre di Mongerbino, costruita nella metà del secolo XVI con vista sulle altre torri di Zafferana ed Acqua dei Corsari.

Gia' nel 1976 - secondo una testimonianza di Salvatore Mazzarella e Renato Zanca ( "Il libro delle torri", Sellerio, 1985 ) la struttura era stata inglobata nell'area di un ristorante.

Gia' nel 1976 - secondo una testimonianza di Salvatore Mazzarella e Renato Zanca ( "Il libro delle torri", Sellerio, 1985 ) la struttura era stata inglobata nell'area di un ristorante.

L'immagine è cosi' una delle poche testimonianze dell'esistenza di questa Torre nel suo originario contesto ambientale.

lunedì 23 febbraio 2015

LA FESTOSA DANZA DI PETRALIA SOTTANA

Storiche immagini del Ballo della Cordella: un evento che incarna lo spirito "sbarazzino" del paese descritto nel 1948 da Gaetano Falzone

"Un tempo il Ballo della Cordella era eseguito dai contadini a Petralia Sottana e Soprana e a Polizzi a mietitura ultimata e oggi solo nel primo di questi comuni in speciali ricorrenze e in edizione 'assignurinata', cioè turistica.

Il ballo, che richiama arcaici riti agrari, viene eseguito al ritmo di una speciale musica detta 'di la curdedda' da dodici, ventiquattro, trentasei o più coppie.

Ciascuna di queste tiene un nastro di vario colore che penzola da un'asta centrale di due metri e cinquanta.

Le coppie, ballando sotto la guida di un 'capurali' che dirige la danza, fanno intrecciare i nastri, in modo da formare intorno all'asta un tessuto multicolore.

La regolarità dell'intreccio permette ai ballerini di sfilarlo con movimenti contrari a quelli eseguiti in precedenza, assicurando la completa esecuzione e la riuscita del ballo"

Antonino Buttitta così riassunse nel 1962 la storia e la dinamica del Ballo della Cordella, evento che ancor oggi si celebra a Petralia Sottana la prima domenica successiva al Ferragosto.

Nel suo carattere giocoso e colorato, il Ballo della Cordella sino al secolo XIX ha rappresentato una festa popolare priva di quel carattere folklorico che ne avrebbe distinto il successivo recupero, databile agli anni Trenta del secolo scorso.

Ancora ai nostri giorni, osservando la versione 'assignurinata' del Ballo, l'atmosfera festosa della manifestazione rimanda alla descrizione di Petralia Sottana e dei petralesi fatta da Gaetano Falzone, da datare con molta probabilità all'estate del 1947.

|

| Ancora una vecchia edizione del Ballo della Cordella eseguito da dodici coppie di ballerini. Anche questa fotografia di Gaetano Armao è tratta da "Sicilia" del TCI, opera citata |

Le sue impressioni, riportate in un reportage pubblicato nel maggio del 1948 nella rivista del Touring Club d'Italia "Le Vie d'Italia", sono uno spaccato dell'ospitale e disinvolto clima sociale di questo paese delle Madonie, pur nei difficili anni del secondo dopoguerra:

"La gente è allegra e umana, smaliziata agli aspetti e alle forme della vita moderna, sì da rappresentare un gaio contrasto col grigiore monotono di tanti paesini siciliani dove regna ancora una solitudine scontrosa o un riserbo geloso.

Deve Petralia Soprana questa sua aria sbarazzina alle comitive frequenti di gitanti, ai gruppi numerosi di villeggianti, a tutta, insomma, una tradizione di aria salubre, di cibo sano, di panorami stupendi, di feste gioconde che hanno sempre richiamato da tante parti stuoli di visitatori.

Ricordo che quando giunsi la prima volta a Petralia, rimasi meravigliato per l'aria festosa che c'era nelle sue strade e si diffondeva anche fuori della città.

Appena buio, si ballava ovunque, non solo nella piazza del Belvedere, da cui l'occhio spazia in una vallata bellissima, e lo spirito se ne allieta, ma in ogni piazza, negli stradali si campagna vicini all'abitato.

Appena buio, si ballava ovunque, non solo nella piazza del Belvedere, da cui l'occhio spazia in una vallata bellissima, e lo spirito se ne allieta, ma in ogni piazza, negli stradali si campagna vicini all'abitato.

Non era ancora scoppiata la guerra, il grammofono si spostava da un luogo all'altro nella sera di agosto, che era fresca, di una freschezza che in Sicilia può ritrovarsi solo ad Erice"

giovedì 19 febbraio 2015

VECCHI E NUOVI AFFANNI AGRICOLI SICILIANI

Le immutabili cronache della crisi dell'agricoltura nell'isola illustrate nel 1968 da un reportage della "Domenica del Corriere"

"Il settore agricolo siciliano, come quello industriale, presenta scompensi e fratture profondi: tra zone costiere, zone collinose e montane, tra aree coltivate a grano ( un terzo della superfice agraria e metà della Sicilia occidentale) ed aree coltivate ad agrumi, ortofrutticoli e vite, tra zona e zona negli stessi territori favoriti dalle risorse idriche.

Così, persino nella 'terra benedetta' del siracusano, c'è una località detta delle 'Tre sementi' perché un chicco di grano seminato ne frutta tre o quattro al massimo.

Il territorio agricolo suscettibile di radicali trasformazioni copre, secondo i progetti riferiti al 1970, un'estensione di 400.000 ettari.

Entro il 1975, inoltre, dovrebbero essere acquisiti alle colture orticole altri 48.000 ettari mentre la superficie destinata a grano dovrebbe ridursi di 150.000 ettari.

Tenendo conto di questo processo di trasformazione, necessariamente laborioso, e di un ulteriore esodo dai campi di 80.000 contadini e braccianti, è previsto per il 1970 un aumento del reddito per addetto in agricoltura da 770.000 a 1.069.000 lire.

Per raggiungere questo risultato, sarà necessario rivedere al più presto sistemi antiquati di coltivazione ed eliminare ritardi nell'adattamento di alcune produzioni pregiate alle esigenze del mercato.

Nel settore delle arance, che attraversa un periodo di crisi dovuto alla sovrapproduzione e alla mancata esportazione per la concorrenza di altri Paesi del bacino mediterraneo, si sta procedendo appunto in questa direzione..."

Questo rapporto sullo stato dell'agricoltura in Sicilia venne pubblicato il 4 giugno del 1968 dal settimanale "Domenica del Corriere", all'interno di un dossier dedicato alla situazione economica e sociale dell'isola.

L'analisi, vecchia oggi quasi di mezzo secolo, pur offrendo dati diversi da quelli odierni, nella sostanza non muta un giudizio di precarietà dello stato delle attività agricole siciliane.

Secondo dati della Confagricoltura, fra il 2009 ed il 2013 il numero delle aziende del settore è sceso da 97.000 a 83.000; rispetto al 2013, lo scorso anno si è registrato un calo della produzione lorda di olio, vino, agrumi e miele, complice anche il blocco commerciale verso la Russia.

All'epoca delle fotografie pubblicate dalla "Domenica del Corriere" e ora riproposte da ReportageSicilia, le speranze per il futuro dell'agricoltura dell'isola venivano rilanciate da queste aspettative:

"A dare impulso alla razionalizzazione dell'agricoltura dovrebbero concorrere la creazione di organizzazioni ( in cooperative e società ) dei coltivatori e l'irrigazione di nuovi terreni..."

Parole, programmi e buone intenzioni si succedono insomma da anni: un nulla in attesa del ( quasi ) niente, secondo un copione conosciuto di molte vicende siciliane.

"Il settore agricolo siciliano, come quello industriale, presenta scompensi e fratture profondi: tra zone costiere, zone collinose e montane, tra aree coltivate a grano ( un terzo della superfice agraria e metà della Sicilia occidentale) ed aree coltivate ad agrumi, ortofrutticoli e vite, tra zona e zona negli stessi territori favoriti dalle risorse idriche.

Così, persino nella 'terra benedetta' del siracusano, c'è una località detta delle 'Tre sementi' perché un chicco di grano seminato ne frutta tre o quattro al massimo.

Il territorio agricolo suscettibile di radicali trasformazioni copre, secondo i progetti riferiti al 1970, un'estensione di 400.000 ettari.

Entro il 1975, inoltre, dovrebbero essere acquisiti alle colture orticole altri 48.000 ettari mentre la superficie destinata a grano dovrebbe ridursi di 150.000 ettari.

Tenendo conto di questo processo di trasformazione, necessariamente laborioso, e di un ulteriore esodo dai campi di 80.000 contadini e braccianti, è previsto per il 1970 un aumento del reddito per addetto in agricoltura da 770.000 a 1.069.000 lire.

Per raggiungere questo risultato, sarà necessario rivedere al più presto sistemi antiquati di coltivazione ed eliminare ritardi nell'adattamento di alcune produzioni pregiate alle esigenze del mercato.

Nel settore delle arance, che attraversa un periodo di crisi dovuto alla sovrapproduzione e alla mancata esportazione per la concorrenza di altri Paesi del bacino mediterraneo, si sta procedendo appunto in questa direzione..."

Questo rapporto sullo stato dell'agricoltura in Sicilia venne pubblicato il 4 giugno del 1968 dal settimanale "Domenica del Corriere", all'interno di un dossier dedicato alla situazione economica e sociale dell'isola.

L'analisi, vecchia oggi quasi di mezzo secolo, pur offrendo dati diversi da quelli odierni, nella sostanza non muta un giudizio di precarietà dello stato delle attività agricole siciliane.

Secondo dati della Confagricoltura, fra il 2009 ed il 2013 il numero delle aziende del settore è sceso da 97.000 a 83.000; rispetto al 2013, lo scorso anno si è registrato un calo della produzione lorda di olio, vino, agrumi e miele, complice anche il blocco commerciale verso la Russia.

|

| Serre per la produzione agricola nel ragusano |

All'epoca delle fotografie pubblicate dalla "Domenica del Corriere" e ora riproposte da ReportageSicilia, le speranze per il futuro dell'agricoltura dell'isola venivano rilanciate da queste aspettative:

"A dare impulso alla razionalizzazione dell'agricoltura dovrebbero concorrere la creazione di organizzazioni ( in cooperative e società ) dei coltivatori e l'irrigazione di nuovi terreni..."

Parole, programmi e buone intenzioni si succedono insomma da anni: un nulla in attesa del ( quasi ) niente, secondo un copione conosciuto di molte vicende siciliane.

lunedì 16 febbraio 2015

SICILIANDO

"Mi sono sempre sentito molto siciliano, e ancora adesso vado in Sicilia tutte le volte che posso.

Quando ero piccolissimo, il siciliano era la lingua che si parlava in casa, o meglio era quella che mio padre e mia madre parlavano, quando non volevano farsi capire da me.

Io sono cresciuto sui tetti di asfalto delle case popolari, bambini di ogni parte d'Europa.

Le lingue più diverse, alla fine veniva fuori una sinfonia, da quei tetti, come ha scritto Eugene O'Neill.

Era come i canti delle stive delle navi.

A quei tempi, si faceva un gran parlare del 'melting pot', cioè l'America era il posto in cui si mescolavano tutte le razze, e un giorno a scuola hanno organizzato una scenetta per cui una coppia di bambini andava a girare il mestolo da una grossa pentola.

Quando chiamarono me, avrò avuto otto anni, di fronte c'era una bambina italiana.

E la maestra diceva. 'Italy', era la prima volta che lo sentivo, io pensavo di essere solo siciliano.

Guardavo questa bambina e mi dicevo: è così che sono fatti gli italiani?"

Alfredo "Al" Pacino

figlio di Salvatore, da San Fratello, Messina

e di Rose Gelardi, da Corleone, Palermo

intervistato da Enrico Deaglio, "Il Venerdì" 13 febbraio 2015

I GIARDINI PERDUTI DI MONREALE

Il paesaggio della Conca d'oro ai piedi del complesso architettonico normanno in quattro fotografie e in una litografia, dal 1836 agli inizi degli anni Cinquanta

"S'apre tutt'intorno uno scenario immane di pareti e strapiombi e, dinanzi, una veduta da togliere il fiato.

|

| Una vista della Conca d'oro e le case di Monreale. La fotografia di Rudolf Pestalozzi è tratta dall'opera "Sicilia" di Giovanni Comisso edita a Ginevra nel 1953 da Pierre Callier |

La mia piccola realtà umana è minimizzata, l'occhio è impotente ad assorbire nel suo limite l'immensa conca smagliante di aranceti, la chiostra vaporante dei monti che l'incastonano, la mobile e fulgida luce della rada di Palermo...

Ai miei occhi, questo paesaggio ha la purezza, l'essenzialità antica e casta di una pastorale..."

Nel 1958 la scrittrice e giornalista milanese Delfina Pettinati così descrisse il paesaggio di Monreale della Conca d'oro dopo una breve scarpinata che la condusse sino al Santuario della Madonna delle Croci, sulle pendici di monte Caputo.

Almeno sino a quel periodo fitti giardini ed orti lambivano ancora integri la cittadina palermitana, cresciuta secoli prima intorno al complesso architettonico del Duomo normanno.

|

| Il Duomo di Monreale, costruito a ridosso dei giardini di aranci della Conca d'oro. La fotografia è ancora una volta di di Rudolf Pestalozzi, opera citata |

Almeno sino a quel periodo fitti giardini ed orti lambivano ancora integri la cittadina palermitana, cresciuta secoli prima intorno al complesso architettonico del Duomo normanno.

A partire dal secondo dopoguerra, l'inarrestabile attività edilizia e lo sviluppo della viabilità - oltre a cancellare le campagne più vicine alle vecchie mura di Palermo - hanno intaccato pesantemente il patrimonio ambientale delle campagne monrealesi.

A farne le spese sono stati soprattutto i fitti agrumeti che dalla seconda metà dell'Ottocento dalla periferia cittadina si spingevano lungo il corso dell'Oreto, inglobando i giardini di Monreale, di San Martino delle Scale e di Altofonte.

La trasformazione urbanistica di Palermo non ha risparmiato neppure l'alberatura disposta alla fine del secolo XVI lungo lo stradone che collegava la città a Monreale.

"Era un doppio filare di pioppi, integrati nel 1628 da platani - ha scritto Giuseppe Barbera in "Conca d'oro" ( Sellerio 2012 ) - piantati lungo una 'strada di gran comodo', per le ragioni dichiarate di rimediare "all'oltraggio, che faceva il sole al tempo dell'està ai Monrealesi perché quelli, venendo la mattina a Palermo, avevano il sole negli occhi e similmente la sera quando tornavano"

Le immagini riproposte da ReportageSicilia documentano il vecchio volto rurale di Monreale e restituiscono un'idea della "immensa conca smagliante" ammirata da Delfina Pettinati poco meno di sessant'anni fa da monte Caputo.

La scomparsa di quel paesaggio hanno tolto molto al fascino del Duomo e del suo famoso chiostro, che gli architetti di età normanna progettarono e realizzarono su una quinta prospettica a vista su uno straordinario scenario ambientale.

Le fotografie di quel paesaggio perduto sono tratte dalla guida "Sicilia" edita nel 1921 dal Touring Club Italiano e dall'Ente della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato per la collana "Guide regionali illustrate", e dall'opera "Sicilia" di Giovanni Comisso, edita a Ginevra nel 1953 da Pierre Cailler ( i due scatti portano la firma di Rudolf Pestalozzi ).

Il disegno con la veduta di Monreale e le campagne circostanti è invece una litografia datata 1836 di Ferdinando Cona prodotta da Minneci e Filippone a Palermo.

A farne le spese sono stati soprattutto i fitti agrumeti che dalla seconda metà dell'Ottocento dalla periferia cittadina si spingevano lungo il corso dell'Oreto, inglobando i giardini di Monreale, di San Martino delle Scale e di Altofonte.

|

| Una veduta di Monreale agli inizi del Novecento tratta dalla guida "Sicilia", edita nel 1921 dal Touring Club Italiano e dall'Ente della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato |

La trasformazione urbanistica di Palermo non ha risparmiato neppure l'alberatura disposta alla fine del secolo XVI lungo lo stradone che collegava la città a Monreale.

"Era un doppio filare di pioppi, integrati nel 1628 da platani - ha scritto Giuseppe Barbera in "Conca d'oro" ( Sellerio 2012 ) - piantati lungo una 'strada di gran comodo', per le ragioni dichiarate di rimediare "all'oltraggio, che faceva il sole al tempo dell'està ai Monrealesi perché quelli, venendo la mattina a Palermo, avevano il sole negli occhi e similmente la sera quando tornavano"

Le immagini riproposte da ReportageSicilia documentano il vecchio volto rurale di Monreale e restituiscono un'idea della "immensa conca smagliante" ammirata da Delfina Pettinati poco meno di sessant'anni fa da monte Caputo.

La scomparsa di quel paesaggio hanno tolto molto al fascino del Duomo e del suo famoso chiostro, che gli architetti di età normanna progettarono e realizzarono su una quinta prospettica a vista su uno straordinario scenario ambientale.

|

| Una veduta di Monreale dalle campagne di Palermo. Anche questa fotografia è tratta dalla guida "Sicilia", opera citata |

Le fotografie di quel paesaggio perduto sono tratte dalla guida "Sicilia" edita nel 1921 dal Touring Club Italiano e dall'Ente della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato per la collana "Guide regionali illustrate", e dall'opera "Sicilia" di Giovanni Comisso, edita a Ginevra nel 1953 da Pierre Cailler ( i due scatti portano la firma di Rudolf Pestalozzi ).

Il disegno con la veduta di Monreale e le campagne circostanti è invece una litografia datata 1836 di Ferdinando Cona prodotta da Minneci e Filippone a Palermo.

|

| Una litografia di una veduta di Monreale realizzata nel 1836 da Ferdinando Cona, opera citata |

mercoledì 11 febbraio 2015

PARADOSSI DI UNA SCIATA SULL'ETNA

Il tono seppia della fotografia, l'abbigliamento e l'attrezzatura del gruppo di sciatori sulle pendici innevate dell'Etna attestano che l'immagine riproposta da ReportageSicilia risale ad un passato ormai lontano.

Lo scatto venne pubblicato nel 1938 dalla guida in lingua francese "Sicile", edita dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche e dalle Ferrovie dello Stato.

La fotografia - la cui didascalia recita "sport d'hiver sur l'Etna" - non manca di una certa suggestione, lasciando immaginare la faticosa marcia di quegli sciatori nel silenzio di una luminosa giornata invernale, quando sopra i 1800 metri il vulcano fa registrare temperature medie sotto lo zero.

Con gli sci sulle pendici di un vulcano, dunque, e con la vista che può arrivare sino al mare: in fin dei conti, l'Etna altro non è che uno dei tanti e diversi esempi di eccezionale paradosso offerti dalla Sicilia.

martedì 10 febbraio 2015

DISEGNI DI SICILIA

Pubblicità Azienda Autonoma Turismo Palermo e Monreale

tratta da "Handbook for Italy" di Giovanni Mariotti,

Edizioni Saturnia, 1952

lunedì 9 febbraio 2015

SELINUNTE, LE ROVINE CHE RACCONTANO L'ORRORE DELLE GUERRE

Testimonianza della cultura greca nell'isola, i ruderi selinuntini simboleggiano da secoli le devastazioni provocate dai conflitti; nel 1957, Guido Piovene li indicò come il luogo della meditazione in Sicilia

L'area archeologica di Selinunte non è soltanto uno straordinario esempio di architettura della Magna Grecia in Sicilia e nel bacino del Mediterraneo.

Le colossali rovine della colonia fondata dai coloni siracusani di Megara Hyblaea, sono anche la testimonianza visibile degli effetti di una guerra su una città: distruzioni allora condotte con mezzi meno sofisticati rispetto all'era contemporanea, ma altrettanto rovinose e definitive.

Allora come oggi, la guerra ebbe i suoi "effetti collaterali" tipici di ogni conflitto: razzie, violenze e massacri che costarono la vita a 16.000 selinuntini.

Altri 5.000 loro concittadini vennero invece fatti prigionieri e 3.000 invece vissero lo status di profughi.

La devastazione di Selinunte e dei suoi templi, compiuta dai Cartaginesi nel 409 avanti Cristo, a distanza di oltre due millenni si presente intatta ed impressionante ai visitatori.

Si tratta di una distruzione permanente, che nel corso dei secoli non è stata cancellata dalla riedificazione degli edifici, così come accaduto, ad esempio, per le città colpite dalle bombe del secondo conflitto mondiale.

Selinunte è una città ridotta per sempre a rovina dal corso della storia; quei monumentali ruderi testimoniano così non soltanto l'impronta architettonica della Grecia in Sicilia, ma anche l'orrore delle guerre, capaci di cancellare le opere prodotte dall'ingegno e dal lavoro della civiltà.

Nel 1957, lo scrittore Guido Piovene paragonò gli effetti di quella distruzione bellica ad un "cataclisma in atto", e indicò le rovine di Selinunte come il luogo siciliano che più induce alla meditazione:

"E' una delle tante discussioni oziose se sia più bella Selinunte, o Agrigento; ma il mondo greco - si legge in "Viaggio in Italia" ( Mondadori, 1957 ) - è così vario, anche restando nell'ambito della Sicilia!

|

| Uno scorcio del tempio C di Selinunte. Le fotografie del post sono tratte dall'opera "Sicilia" edita nel 1971 da Electa su commissione della Banca Nazionale del Lavoro |

L'area archeologica di Selinunte non è soltanto uno straordinario esempio di architettura della Magna Grecia in Sicilia e nel bacino del Mediterraneo.

Le colossali rovine della colonia fondata dai coloni siracusani di Megara Hyblaea, sono anche la testimonianza visibile degli effetti di una guerra su una città: distruzioni allora condotte con mezzi meno sofisticati rispetto all'era contemporanea, ma altrettanto rovinose e definitive.

|

| Una veduta area dei templi |

Allora come oggi, la guerra ebbe i suoi "effetti collaterali" tipici di ogni conflitto: razzie, violenze e massacri che costarono la vita a 16.000 selinuntini.

Altri 5.000 loro concittadini vennero invece fatti prigionieri e 3.000 invece vissero lo status di profughi.

La devastazione di Selinunte e dei suoi templi, compiuta dai Cartaginesi nel 409 avanti Cristo, a distanza di oltre due millenni si presente intatta ed impressionante ai visitatori.

Si tratta di una distruzione permanente, che nel corso dei secoli non è stata cancellata dalla riedificazione degli edifici, così come accaduto, ad esempio, per le città colpite dalle bombe del secondo conflitto mondiale.

|

| Una veduta dell'area archeologica con i resti dei templi D e C |

Selinunte è una città ridotta per sempre a rovina dal corso della storia; quei monumentali ruderi testimoniano così non soltanto l'impronta architettonica della Grecia in Sicilia, ma anche l'orrore delle guerre, capaci di cancellare le opere prodotte dall'ingegno e dal lavoro della civiltà.

Nel 1957, lo scrittore Guido Piovene paragonò gli effetti di quella distruzione bellica ad un "cataclisma in atto", e indicò le rovine di Selinunte come il luogo siciliano che più induce alla meditazione:

"E' una delle tante discussioni oziose se sia più bella Selinunte, o Agrigento; ma il mondo greco - si legge in "Viaggio in Italia" ( Mondadori, 1957 ) - è così vario, anche restando nell'ambito della Sicilia!

Le sue rovine toccano tasti così diversi in noi!

Giacché in queste cronache abbiamo usato spesso, non trovandone di migliori, una parola impropria, romanticismo, diremo che per seduzione romantica non ancora insidiata né dalla vita moderna né dagli studi, Selinunte non ha l'eguale.

Qui non si vede né citta né villaggio, ma soltanto rovine sul terreno sabbioso.

|

| Il colonnato del tempio E ed una distesa di rocchi di altri templi |

Si pensa ad uno stupendo verso del Tasso, 'e l'alta sua ruina il lido serba'. Unico non imminente pericolo la spiaggia balneare di Marinella, ancora embrionale e fuori del quadro.

Nella piana sono i tre templi, l'uno presso dell'altro, così detti orientali, contrassegnati con le lettere G, F, E dagli archeologi.

Quello G è colossale, di pochissimo meno vasto del tempio agrigentino di Giove.

Ma le rovine sono anche più impressionanti. Penetrando nei templi, si è circondati da una panoramica di massi come da un panorama di rupi; come su rupi vi si arrampica.

Tra pilastri, colonne, capitelli sbilenchi, arrovesciati alla rinfusa, si ha una specie di illustrazione della distruzione biblica, o dei giganti folgorati da Giove.

Si direbbe di assistere ad un cataclisma in atto, quasi che un film riprendente dal vero un terremoto si fosse fermato d'un tratto, ed il crollo degli edifici apparisse fissato in un attimo di sospensione paurosa.

|

| I templi F e G visti dal tempio E |

Si direbbe di assistere ad un cataclisma in atto, quasi che un film riprendente dal vero un terremoto si fosse fermato d'un tratto, ed il crollo degli edifici apparisse fissato in un attimo di sospensione paurosa.

E' la contemplazione paradossale di un terremoto immobile, eppure vivo.

Non è una visione serena. Le rovine propagano un sentimento di apprensione, portano il senso di un castigo.

Sensazioni diverse si hanno raggiungendo l'Acropoli, sulla collinetta occidentale che sovrasta la spiaggia divisa da due strade in croce, e cinta da grandiose mura.

L'Acropoli chiude gli avanzi di almeno di almeno cinque templi nel più bel stile dorico. Ma le strade che la percorrono sono come sommerse dai cespugli, ricoprenti la cima piatta, punteggiati di bacche, misti a pietre che affiorano.

|

| I resti del tempio D |

Vi si nascondono gli uccelli e i conigli selvatici; l'assenzio dalla fronda chiara, piumosa, ed il prezzemolo selvaggio che diede a Selinunte il nome, variano il fondo scuro degli altri arbusti quasi macchie di luce.

E' forse questo il luogo della Sicilia che invita maggiormente alle soste meditative, tra fruscii d'animali e canti d'uccelli.

domenica 8 febbraio 2015

PAESAGGI EOLIANI D'INIZIO NOVECENTO

La remota e selvaggia bellezza dell'arcipelago messinese in dieci fotografie tratte da una guida del TCI e delle Ferrovie dello Stato edita nel 1921

"Manca assolutamente d'alberghi qualsiasi e d'ogni conforto.

"Manca assolutamente d'alberghi qualsiasi e d'ogni conforto.

Si è però accolti benevolmente ed in qualche modo serviti ed alloggiati presso la vedova Renda.

Conviene portarsi scatole di conserve e bottiglie di acqua minerale non essendovi che acqua di cisterna"

Con questi consigli nel 1919 la Guida Rossa del TCI della Sicilia descriveva le difficoltà di un soggiorno a Stromboli per i pochissimi viaggiatori che all'epoca decidevano di visitare le Eolie.

Agli inizi dello scorso secolo, le isole messinesi vivevano una condizione di totale marginalità, aggravata dagli scarsi collegamenti navali con la Sicilia.

La vita quotidiana degli abitanti dell'arcipelago era durissima, specie nella stagione invernale, quando l'utilizzo degli elicotteri per il trasporto di generi di prima necessità era ancora sconosciuto.

Il turismo - con i benefici economici e le inevitabili distorsioni della cultura locale degli ultimi anni - era un'attività quasi assente, limitata alle escursioni di pochi studiosi della natura vulcanica delle isole.

La povertà e la durezza della vita in gran parte delle Eolie erano state descritte mezzo secolo prima prima con queste parole dal geografo Elisée Reclus dopo una visita a Vulcano:

"Quantunque la superficie si estenda per 50 chilometri quadrati - notava Reclus nella relazione di viaggio "La Sicilia e l'eruzione dell'Etna", datata 1865 - Vulcano non è stabilmente abitata che da sei o sette operai intenti a farvi la raccolta di zolfo e di acido borico o di allume.

L'officina è un mischino tugurio che per colore si confonde colle rocce circostanti; gli operai, veri trogloditi, succinti in sordide vesti, alle quali la polvere della lava dona una tinta di ruggine, dimorano negli antri di Vulcanello.

Tentarono di coltivare legumi nella convalle delle ceneri e delle scorie, ma invano; ogni fil d'erba vi si spegne, e tra i molti frutteti colà piantati non restano che due o tre ceppaie di fichi rattrappiti e morenti.

Ogni settimana deesi aspettare da Lipari ogni sorta di vitto; se per malaventura il battello delle provvisioni mancasse ad uno solo dei suoi viaggi, la piccola popolazione di Vulcano sarebbe condannata a perire di fame"

Ancora la Guida Rossa del TCI, 54 anni dopo la descrizione di Reclus promuoveva così i viaggi alle Eolie:

"La visita di queste isole, cui la natura essenzialmente vulcanica conferisce uno specialissimo carattere, è del massimo interesse.

Attratti ed assorbiti dalle altre bellezze sicule ed anche, del resto, scarsamente informati su quanto si riferisce alle Eolie, i turisti le hanno sempre trascurate, ma a torto.

Esse debbono invece almeno formare oggetto di un'escursione di due giorni, ma possono causarne una di parecchi giorni: anzi, possono costituire lo scopo di un viaggio a sé..."

In un'altra opera edita due anni dopo dal TCI in collaborazione con le Ferrovie dello Stato ( "Sicilia", collana delle Guide Regionali Illustrate, 1921 ), furono pubblicate alcune fotografie delle isole, ora riproposte da ReportageSicilia.

Anche in questa guida non mancano indicazioni che rendono l'idea dello spirito allora necessario per visitare un arcipelago lontanissimo dagli attuali standard di vita:

"Per una gita nelle Eolie, che racchiudono tutte le manifestazioni delle varie forme e delle varie fasi dei vulcani, conviene andare da Milazzo a Lipari col piroscafo; in barca da Lipari a Vulcano e viceversa; col piroscafo si può visitare in seguito Salina, Panaria e Stromboli e, volendo, anche Filicuri e Alicudi, predisponendo l'itinerario in modo da pernottare a Lipari ed a Stromboli.

Ma chi volesse compiere una gita completa - godendo tutta la bellezza dell'arcipelago - dovrebbe a Lipari prendere a nolo, nella buona stagione, una barca a vela e quattro rematori - e con essa, con libertà assoluta di programma, o combinato con gli orari dei piroscafi, si potrebbe in quattro giorni completare l'escursione sì varia e pittoresca che pel turista, pel botanico, pel geologo, offre largo campo di studi e di bellezze naturali.

Partendo da Milazzo, a circa 38 chilometri e mezzo, è Lipari; lungo la navigazione si gode un panorama incantevole sulla costa occidentale della Sicilia alla quale, in fondo alle verdi vallate ed alle ripide fiumare, fanno sfondo le Caronie, le Madonie ed i monti Peloritani dominati dalla piramide nevosa del Mongibello..."

Oggi le Eolie sono una meta ordinaria di viaggio e per appassionati della natura e per i semplici turisti italiani e stranieri che desiderano bagnarsi in un mare quasi ovunque pulito.

Alberghi, residence, B&B e case private hanno cancellato il centenario ricordo della "benevola accoglienza" offerta dall'alloggio della vedova Renda a Stromboli.

Né più e né meno di quanto accaduto in altre isole minori, insomma, le Eolie hanno perso quel fascino selvaggio che sino a qualche decennio fa ne faceva luogo frequentato da pochi e spesso bizzarri ospiti.

Tuttavia, chi riconosce ancora all'arcipelago vulcanico il titolo di isole di vento e di fuoco, non può non approvare quanto suggerito dalla scrittrice milanese Gin Racheli:

"Le Eolie - si legge nel volume "Eolie di vento e di fuoco" ( Mursia, 1977 ) - sarebbero fatte per un turismo raccolto, attento, capace di silenzio; sono fatte per un'esperienza interiore profonda di incomparabili e irripetibili incontri con la natura, la storia, l'arte.

La loro dimensione fisica non consente i grandi numeri, non è compatibile con le grandi masse.

Perciò quel che vi accade in agosto è pura follia, è incivile, è esattamente il contrario di quanto per noi è la vacanza.

Da un lato quindi sconsigliamo nella maniera più decisa e convinta di visitare l'arcipelago tra il 20 luglio e il 31 agosto: i mesi più raccomandabili sono aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre..."

Il turismo - con i benefici economici e le inevitabili distorsioni della cultura locale degli ultimi anni - era un'attività quasi assente, limitata alle escursioni di pochi studiosi della natura vulcanica delle isole.

|

| Sopra e sotto, un veduta di Stromboli dalla cima di Strombolicchio e la Sciara del fuoco |

La povertà e la durezza della vita in gran parte delle Eolie erano state descritte mezzo secolo prima prima con queste parole dal geografo Elisée Reclus dopo una visita a Vulcano:

"Quantunque la superficie si estenda per 50 chilometri quadrati - notava Reclus nella relazione di viaggio "La Sicilia e l'eruzione dell'Etna", datata 1865 - Vulcano non è stabilmente abitata che da sei o sette operai intenti a farvi la raccolta di zolfo e di acido borico o di allume.

L'officina è un mischino tugurio che per colore si confonde colle rocce circostanti; gli operai, veri trogloditi, succinti in sordide vesti, alle quali la polvere della lava dona una tinta di ruggine, dimorano negli antri di Vulcanello.

|

| Sopra e sotto, il vallone Mulinelli ed una visione delle Eolie a Vulcano |

Tentarono di coltivare legumi nella convalle delle ceneri e delle scorie, ma invano; ogni fil d'erba vi si spegne, e tra i molti frutteti colà piantati non restano che due o tre ceppaie di fichi rattrappiti e morenti.

Ogni settimana deesi aspettare da Lipari ogni sorta di vitto; se per malaventura il battello delle provvisioni mancasse ad uno solo dei suoi viaggi, la piccola popolazione di Vulcano sarebbe condannata a perire di fame"

|

| Sopra e sotto, Cala Malfa a Salina |

Ancora la Guida Rossa del TCI, 54 anni dopo la descrizione di Reclus promuoveva così i viaggi alle Eolie:

"La visita di queste isole, cui la natura essenzialmente vulcanica conferisce uno specialissimo carattere, è del massimo interesse.

Attratti ed assorbiti dalle altre bellezze sicule ed anche, del resto, scarsamente informati su quanto si riferisce alle Eolie, i turisti le hanno sempre trascurate, ma a torto.

Esse debbono invece almeno formare oggetto di un'escursione di due giorni, ma possono causarne una di parecchi giorni: anzi, possono costituire lo scopo di un viaggio a sé..."

In un'altra opera edita due anni dopo dal TCI in collaborazione con le Ferrovie dello Stato ( "Sicilia", collana delle Guide Regionali Illustrate, 1921 ), furono pubblicate alcune fotografie delle isole, ora riproposte da ReportageSicilia.

Anche in questa guida non mancano indicazioni che rendono l'idea dello spirito allora necessario per visitare un arcipelago lontanissimo dagli attuali standard di vita:

"Per una gita nelle Eolie, che racchiudono tutte le manifestazioni delle varie forme e delle varie fasi dei vulcani, conviene andare da Milazzo a Lipari col piroscafo; in barca da Lipari a Vulcano e viceversa; col piroscafo si può visitare in seguito Salina, Panaria e Stromboli e, volendo, anche Filicuri e Alicudi, predisponendo l'itinerario in modo da pernottare a Lipari ed a Stromboli.

Ma chi volesse compiere una gita completa - godendo tutta la bellezza dell'arcipelago - dovrebbe a Lipari prendere a nolo, nella buona stagione, una barca a vela e quattro rematori - e con essa, con libertà assoluta di programma, o combinato con gli orari dei piroscafi, si potrebbe in quattro giorni completare l'escursione sì varia e pittoresca che pel turista, pel botanico, pel geologo, offre largo campo di studi e di bellezze naturali.

Partendo da Milazzo, a circa 38 chilometri e mezzo, è Lipari; lungo la navigazione si gode un panorama incantevole sulla costa occidentale della Sicilia alla quale, in fondo alle verdi vallate ed alle ripide fiumare, fanno sfondo le Caronie, le Madonie ed i monti Peloritani dominati dalla piramide nevosa del Mongibello..."

Oggi le Eolie sono una meta ordinaria di viaggio e per appassionati della natura e per i semplici turisti italiani e stranieri che desiderano bagnarsi in un mare quasi ovunque pulito.

|

| Sopra e sotto, una panoramica del centro abitato a Lipari e Canneto |

Alberghi, residence, B&B e case private hanno cancellato il centenario ricordo della "benevola accoglienza" offerta dall'alloggio della vedova Renda a Stromboli.

Né più e né meno di quanto accaduto in altre isole minori, insomma, le Eolie hanno perso quel fascino selvaggio che sino a qualche decennio fa ne faceva luogo frequentato da pochi e spesso bizzarri ospiti.

|

| Il centro abitato a Salina |

Tuttavia, chi riconosce ancora all'arcipelago vulcanico il titolo di isole di vento e di fuoco, non può non approvare quanto suggerito dalla scrittrice milanese Gin Racheli:

"Le Eolie - si legge nel volume "Eolie di vento e di fuoco" ( Mursia, 1977 ) - sarebbero fatte per un turismo raccolto, attento, capace di silenzio; sono fatte per un'esperienza interiore profonda di incomparabili e irripetibili incontri con la natura, la storia, l'arte.

La loro dimensione fisica non consente i grandi numeri, non è compatibile con le grandi masse.

Perciò quel che vi accade in agosto è pura follia, è incivile, è esattamente il contrario di quanto per noi è la vacanza.

Da un lato quindi sconsigliamo nella maniera più decisa e convinta di visitare l'arcipelago tra il 20 luglio e il 31 agosto: i mesi più raccomandabili sono aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre..."

Iscriviti a:

Post (Atom)